ラップ フックとは?基本的な意味と役割

フックの定義

「ラップ フックとは何か?」と聞かれたとき、多くの人がイメージするのは“繰り返される耳に残るパート”ではないでしょうか。

フックは英語で「hook」、つまり「引っかける」や「引き寄せる」という意味があります。ラップにおいては、その言葉通り「リスナーの耳に残るキャッチーな部分」を指すことが多いです。

一般的に、1曲の中で何度か登場し、メッセージ性や印象を強く伝える部分がフックとされています。ラッパーたちがどれだけ巧みにバース(歌詞の部分)を展開しても、このフックが弱いと、全体のインパクトに欠けることもあると言われています。

そのため、フックは「曲の顔」として、リスナーに強く印象づける役割を担っているとも言われており、商業的なヒットを目指す上でも重要視されることが多いようです(引用元:https://as-you-think.com/blog/1497/)。

楽曲構成における位置づけ(サビ・リフレインとの違い)

ラップの楽曲構成において、フックはよく「サビ」や「リフレイン」と混同されることがあります。確かに、どれも繰り返されるパートであるという点では共通していますが、微妙にニュアンスが異なります。

「サビ」は主にJ-POPやロックなどで使われる言葉で、感情のピークやメロディが最も強調される部分です。一方、「リフレイン」は“同じフレーズを繰り返す”こと自体を意味し、必ずしも中心的な役割を持つとは限りません。

それに対して「ラップ フック」は、サビのようにメロディが付く場合もあれば、シンプルなリズムに乗せて語るように繰り返すこともあります。つまり、より柔軟で表現の幅が広いという特徴があるんです。

ジャンルやアーティストによっては、フックがビートと完全に一致していない場合もあり、その自由度こそがラップという表現の魅力のひとつだと言えるかもしれません。

#ラップ用語解説

#フックの意味

#ラップの構成

#サビとの違い

#ヒップホップ初心者向け

バースとの違い|なぜフックが大事なのか

バース(Verse)との比較

ラップにおいてよく登場する用語のひとつが「バース(Verse)」です。バースとは、一言で言えば「ラッパーが自身の思いやストーリーを自由に展開するパート」を指すことが多いです。リリックの核ともいえる部分で、1バースあたりの長さは16小節が基準になることもあると言われています(引用元:https://as-you-think.com/blog/1497/)。

一方で、「フック」はバースと異なり、繰り返し登場し、楽曲全体の雰囲気やテーマを象徴する役割を持つことが多いとされています。バースが“話の本筋”なら、フックは“タイトル”や“キャッチコピー”のような存在とも言えるでしょう。

このように、バースとフックはそれぞれ担う役割が異なっており、両者のバランスが曲の完成度を左右すると言われています。

フックが印象に残る理由

フックが多くの人の記憶に残りやすいのは、その構造にも理由があるようです。繰り返されるリズム、耳に残るメロディ、簡潔なフレーズなどが組み合わさることで、自然と頭にインプットされる構造になっています。

とくに、初めてその曲を聴いた人が「この部分、なんか耳に残るな」と感じるのは、たいていフックの部分であると言われています。いわばフックは、リスナーの第一印象を決める要とも言えるかもしれません。

聴き手との接点になるパートとしての重要性

さらに、フックはリスナーとの“接点”になるパートとしても大きな意味を持っているようです。どんなに技巧的なバースで魅せても、聴き手の心にスッと入り込むには、フックの力が必要とされることがあるのです。

たとえばライブやSNS、ショート動画などで拡散されやすいのもフックの部分。近年では「バズる=フックが強い」という傾向も見られます。

そのため、アーティストがリスナーと感情を共有したいときや、楽曲のテーマを印象づけたいときには、フックが非常に有効な手段だと考えられているようです。

#ラップ構成の違い

#フックとバースの比較

#印象に残る理由

#音楽と記憶の関係

#ヒップホップ入門講座

印象に残るフックの作り方のポイント

メロディ・リズム・言葉選びの工夫

印象に残るラップのフックを作るうえで、まず意識したいのは“耳に残るメロディやリズム”です。単に言葉を繰り返すだけではなく、心地よいテンポ感やグルーヴを生み出すことで、自然とリスナーの記憶に残るようになると言われています。

特に大切なのが「言葉の響き」。同じ意味でも、音として気持ちいいフレーズを選ぶことで、印象の強さは格段に変わることがあるようです。たとえば短くてリズミカルな単語や、語尾に母音がそろうような言葉を選ぶと、耳馴染みが良くなるとも言われています。

繰り返しやキャッチーさの工夫

フックは“繰り返される”からこそ印象に残ります。ただし、単に同じ言葉を並べるだけでは聴き飽きてしまうことも。そのため、同じ構造を保ちながら言い回しやイントネーションを少し変えてみる、といった“変化のある繰り返し”が有効だと考えられています。

また、語感だけでなく感情に訴える言葉選びもポイントです。ストレートなメッセージや誰もが共感できる日常のフレーズなどを盛り込むことで、リスナーが心を動かされやすくなるという見方もあります。

実際の作詞テクニックやヒント

初心者がフックを作る際に役立つテクニックとして、「テーマを先に決める」「キャッチーな言葉を先にメモしておく」などの方法が紹介されることがあります(引用元:https://as-you-think.com/blog/1497/)。

また、有名なヒップホップ楽曲をリスニングしながら、“なぜこのフレーズが印象に残ったのか”を分析してみるのもよい方法とされています。

プロの手法を取り入れつつ、自分の感性で言葉を削ぎ落とし、シンプルにする――それが「伝わるフック」づくりのコツかもしれません。

#ラップ作詞テクニック

#フックの作り方

#キャッチーな言葉選び

#ヒップホップ入門

#印象に残るラップ

名曲で学ぶフックの実例と分析

海外・日本の有名ラップ曲から引用

フックの重要性を実感するには、実際のラップ曲を聴いてみるのが一番早いかもしれません。たとえば、海外の名曲としてよく挙げられるのが、Eminemの「Lose Yourself」。

この曲では、「You better lose yourself in the music…」というフレーズが何度も繰り返され、聴くたびにテンションが高まるという声も多く聞かれます。

日本のシーンでも、印象的なフックが活躍しています。たとえば、**ZORNの「Rep」**では、リフレインの中にリスナーの記憶に残るパンチラインが埋め込まれていて、それがSNSでの拡散やライブでの盛り上がりにもつながっているようです。

こうしたフックは、単にメロディがあるだけでなく、「言葉のリズム」と「感情の乗せ方」によって、曲全体の中でも強い存在感を放っていると評価されています(引用元:https://as-you-think.com/blog/1497/)。

フックが楽曲全体に与える影響

フックは、曲の流れの中で“戻ってくる場所”とも言えるパート。バースで展開された内容を一度リセットし、聴き手にメッセージを印象づける役割を果たすと言われています。

特に最近では、TikTokやYouTube Shortsなど、短尺の動画で一部だけが切り取られて拡散される傾向が強まっています。その中で、**「一度聴いただけで覚えられるフック」**はバズるための重要要素として注目されています。

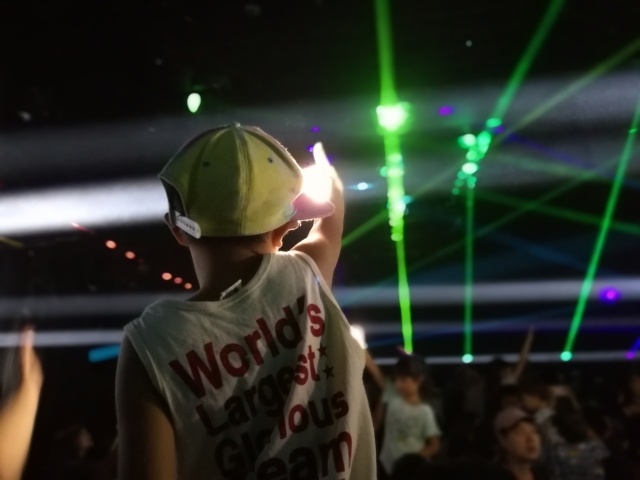

また、ライブパフォーマンスの際にはフック部分で観客とコール&レスポンスをするなど、**“参加型の魅力”**として機能することもあるようです。

こうした背景から、「どんなにテクニカルなラップでも、心をつかむフックがないと記憶には残りづらい」と考えるアーティストも多いとされています。

#ラップ名曲分析

#印象に残るフレーズ

#フックの役割

#ヒップホップの魅力

#言葉と音の一体感

まとめ:ラップにおけるフックの魅力とは

フックの力で曲の印象が変わる

ラップにおいて、フックは単なる“繰り返し”ではありません。曲全体のテーマやエネルギーを象徴する部分として、その存在感はとても大きいとされています。

印象的なフックがあるだけで、その曲が「もう一度聴きたくなる」きっかけになることも多く、リスナーの記憶に残りやすくなるとも言われています。

たとえば、何気なく聴いた曲でも、耳に残ったフックが頭から離れず、あとから検索してしまった経験、ありませんか? それこそがフックの“引っかける力”なんです。

バースでどれだけ巧みにリリックを展開しても、フックの存在感が弱ければ、楽曲全体の印象がぼやけてしまうこともあるという見方もあります(引用元:https://as-you-think.com/blog/1497/)。

初心者がまず意識すべきポイント

ラップを始めたばかりの方にとって、「バースの内容ばかりに気を取られてしまう…」という悩みはよくあるようです。ですが、曲全体として完成度を高めたいなら、まずは“伝わるフック”を意識してみると良いかもしれません。

ポイントとしては、次のようなものが挙げられています:

- メロディよりも“語感”を重視する

- 短く、リズムに乗せやすいフレーズを選ぶ

- 繰り返しを前提とした構成を意識する

このような基本を押さえることで、少しずつ「耳に残るパート」が作りやすくなると言われています。

自作ラップでも使えるアドバイス

「ラップ フックとは何か」を理解したうえで、実際に自作するときのコツも少し触れておきましょう。

まずは、日常の言葉からヒントを得ることが大切です。SNSでよく見かけるフレーズや、自分がふと口にする言葉の中に、意外と使える“フック候補”が転がっていることもあります。

また、他のラッパーの楽曲をよく聴いて、「なぜこのフックが記憶に残るのか?」と自分なりに分析する習慣も、スキルアップにつながるようです。

音楽理論が分からなくても、まずは“感覚”でつかむこと。それが最初の一歩として有効だと考えられています。

#ラップ初心者向け

#フックの作り方

#印象に残る曲作り

#自作リリックのコツ

#ヒップホップ入門まとめ

アーティストとしてのプロフィールと音楽スタイルを徹底解説-300x169.png)