Studio Oneでのミックス手順とは?

Studio Oneを使ったミックスは、音楽制作の中でも非常に重要な工程です。音のバランスやクリアさを調整し、曲の完成度を高めるための作業です。ここでは、Studio Oneを使用した基本的なミックス手順について解説します。

1. トラックの整理と初期設定

まず最初に行うべき作業は、トラックの整理と初期設定です。スタジオ環境が整った状態で、すべてのトラックに名前を付け、グループ化して整理します。このプロセスにより、後々の作業がスムーズに進みます。

また、Studio Oneには、トラックごとに音量やパンニングを設定することができ、最初にこれらの基本的な設定を行っておくことがミックスの質を大きく左右します。

2. ベースとドラムの調整

ベースとドラムは、ミックスの中でも特に重要な要素です。この段階では、ベースの音量を調整し、ドラムのキックやスネアがしっかりと目立つようにします。Studio Oneでは、EQ(イコライザー)を使って低音域の調整が可能です。

また、ドラムに関しては、コンプレッサーを使用してダイナミクスをコントロールすることもおすすめです。これにより、リズムセクションが安定し、全体のバランスが整います。

3. ボーカルとメロディのミックス

ボーカルやメロディをミックスする際は、その存在感を強調することが求められます。Studio Oneでは、リバーブやディレイを使用して、ボーカルに深みを与えることができます。また、ダブリングやコーラスエフェクトを使用すると、ボーカルに広がりを持たせることができます。

ボーカルのEQ設定も重要で、不要な低音をカットしてクリアな声を作り出すことが可能です。音の一貫性を保ちながら、リズムやメロディを引き立たせるように調整します。

4. エフェクトとプラグインの活用

Studio Oneには豊富なエフェクトとプラグインが搭載されています。リバーブ、ディレイ、コンプレッサーなどのエフェクトを使うことで、音に深みを持たせたり、音量の差を均等にすることができます。

リバーブは空間的な広がりを与え、ディレイはエコー効果を加えることで、全体の音に立体感を与えます。コンプレッサーを使って、音のダイナミクスを整えることもミックスの質を向上させます。

5. 最終的な調整とバランス

すべてのトラックを調整した後は、全体の音量バランスを再確認します。Studio Oneでは、マスタートラックにエフェクトを追加して最終的な音量調整を行うことができます。最終的な調整では、音量のピークを避けるためにリミッターを使用して音割れを防ぐことも重要です。

音量のバランスを整えたら、全体を確認し、微調整を行って完了です。これで、音楽制作の最も重要な部分、ミックス作業が完了しました。

#StudioOne #ミックス手順 #音楽制作 #音楽編集 #初心者向け

1. トラックの整理と初期設定

音楽制作を始めるとき、まず最初に行うべき作業が「トラックの整理と初期設定」です。この段階でしっかり準備をしておくことで、後の作業がスムーズに進み、効率的にミックスを進めることができます。

トラックの整理とは?

トラックの整理は、すべてのオーディオトラックやMIDIトラックを一目で把握しやすくするために行います。Studio Oneでは、トラックの名前を変更したり、カラーコードでグルーピングしたりすることができるので、制作中にどのトラックが何に使われているのかすぐにわかります。特に多くのトラックを扱う場合、整理がしっかりとされていると作業が格段に早くなります。

最初に行うべきは、トラック名の付け直しです。例えば、「Drums」や「Vocals」、「Bass」など、シンプルで直感的にわかる名前を付けると良いでしょう。次に、トラックをグループ化します。これにより、各グループのボリュームを一括で調整でき、個別にトラックを調整する手間を省くことができます。

パンニングと音量の初期設定

トラックの整理が終わったら、次に行うのが音量の設定です。各トラックの音量バランスが整っていないと、ミックスがうまくいかない原因になります。特に、ドラムやベース、ボーカルなどの重要な要素が埋もれてしまわないように、音量バランスに気を付けましょう。

音量設定と同時にパンニングも行います。パンニングとは、音を左または右のスピーカーに配置する作業です。これにより、音の広がりやステレオ感が生まれ、ミックスに奥行きが加わります。例えば、リズムセクションはセンターに配置し、ギターやシンセサイザーは左右に分けてパンすることで、空間を作り出すことができます。

エフェクトとインプット設定

次に、エフェクトやインプット設定を行います。例えば、ドラムトラックにリバーブやコンプレッサーをかける設定を最初に行うことで、後でエフェクトを足したり、調整する際にスムーズに進みます。

さらに、Studio Oneでは、インプット設定を行うことで、録音時の音質を事前に整えることができます。オーディオインターフェースの設定を適切に行い、録音する音源が最適な状態でデジタルに取り込まれるようにしましょう。

トラックの管理をしっかりと

最後に、トラックの管理が重要です。不要なトラックを非表示にしたり、ミュートしておくことで、作業が煩雑になるのを防ぎます。Studio Oneには、トラックのロック機能もあるので、誤って変更してしまわないように使いましょう。

このように、最初の段階でしっかりとトラックの整理と初期設定を行っておけば、ミックス作業がとてもスムーズに進むようになります。

#音楽制作 #StudioOne #トラック整理 #初期設定 #ミックス

2.ベースとドラムのバランス調整

ミックス作業において、ベースとドラムのバランス調整は音楽の骨格を作る非常に重要な工程です。これらの要素がしっかりと調整されていないと、音楽全体が不安定に感じてしまいます。Studio Oneを使ったベースとドラムのバランス調整方法を解説します。

1. ベースとドラムの音量バランス

最初に行うべきは、音量バランスの調整です。ドラムはリズムセクションの要となる部分なので、キックやスネアが目立ちすぎず、かといって埋もれてしまうことも避けるべきです。一方、ベースはキックとしっかりと連携して、低域を支える役割を持っています。

まずは、ベースとドラムの音量を均等に調整し、それぞれの要素が音楽の中で生き生きと響くようにします。ベースが大きすぎるとドラムが埋もれてしまい、逆にドラムが強すぎるとベースがあまり感じられなくなってしまうので、両者のバランスを取ることが重要です。

2. EQで低音域を調整

次に、**EQ(イコライザー)**を使って低音域を調整します。ベースとドラムの低音域が重なってしまうことが多いですが、これを整理することで、音がクリアになり、両者がうまく分離します。

Studio Oneでは、低音域のブーストやカットを行うことができます。例えば、ドラムのキックの低域を少しカットし、ベースの低音域をブーストすることで、ベースがしっかりと聞こえ、ドラムが適度に存在感を保てるようにします。逆に、キックが強すぎる場合は少しだけカットし、ベースの音が目立つように調整します。

3. サイドチェーンコンプレッションを使用

ベースとドラムのバランスを取るためのさらに効果的な方法として、サイドチェーンコンプレッションがあります。これは、キックの音に合わせてベースを軽く抑える技術で、ベースとドラムが重なり合わないようにするのに役立ちます。

具体的には、ドラムのキックの信号をサイドチェーン入力として使用し、ベースの音量を自動的にダックさせることで、ドラムの存在感を保ちながらも、ベースの音をクリアに保つことができます。これにより、リズムセクション全体がまとまりを持ち、音が煩雑になるのを防ぐことができます。

4. パンニングの使い方

次に、パンニングを使ってベースとドラムの広がりを調整します。ドラムは基本的にセンターに配置し、ベースもセンターに置くのが一般的ですが、少しずらすことで音の広がりを作ることができます。

例えば、スネアやタムを少し左右にパンして、ベースとキックが真ん中でしっかりと支えるようにすることで、ステレオ感が生まれ、音楽全体のバランスが向上します。

5. 最後に全体を確認

最後に、全体のバランスを確認しましょう。音量、EQ、パンニング、コンプレッションなど、すべての要素を調整した後、最終的に全体の音量バランスをチェックします。Studio Oneのマスタートラックで音量を調整し、音がクリアでパワフルに感じられるか確認しましょう。

このように、ベースとドラムのバランス調整は、細かな作業が求められます。Studio Oneの強力なツールを駆使して、理想的なサウンドを作り上げましょう。

#ベース #ドラム #音楽制作 #ミックス #StudioOne

3.ボーカルとメロディのミックス

ボーカルとメロディのミックスは、楽曲の中心となる部分です。これらをうまく調整することで、リスナーに強い印象を与えることができます。特に、ボーカルは曲の感情やメッセージを伝える重要な要素なので、他の楽器とバランスを取りながらしっかりと目立たせることが求められます。今回は、ボーカルとメロディのミックスについて、具体的な手順とポイントを解説します。

1. ボーカルの音量調整

ボーカルは、ミックス全体の中で最も目立つべき部分ですが、他の楽器に埋もれてしまっては意味がありません。まず最初に行うべきは、ボーカルの音量調整です。適切な音量でボーカルを配置することで、他の楽器とバランスを取ります。

最初に音量を調整し、次に他の要素がそれを圧倒しないように配置します。例えば、ドラムのキックやベースの音が強すぎる場合、ボーカルが目立ちにくくなってしまいます。これを避けるために、ボーカルの音量が他の楽器と競り合わないように調整することが重要です。

2. EQを使ったボーカルの明瞭化

次に重要なのが、**EQ(イコライザー)**を使ったボーカルの調整です。ボーカルの周波数帯域を調整することで、より明瞭に、かつクリアに聞こえるようになります。特に、ボーカルの中低域が過剰に存在すると、音が濁ってしまうため、そこをカットすることが一般的です。

また、高音域を少しブーストすることで、ボーカルに輝きを加えることができます。EQを使いながら、ボーカルがすっきりとした印象を持つように調整しましょう。これにより、ボーカルが他の音に埋もれず、はっきりと浮き上がります。

3. エフェクトを駆使して深みを加える

次は、エフェクトを使ってボーカルに深みを加える作業です。リバーブやディレイなどのエフェクトを使うことで、ボーカルに空間的な広がりを与えることができます。ただし、エフェクトのかけすぎには注意が必要です。過剰なリバーブがかかると、ボーカルがぼやけてしまうことがあるため、適切な量を加減しながら調整します。

ディレイも効果的で、特に音楽の雰囲気に合わせたタイミングで使うと、ボーカルに余韻を持たせることができます。これらのエフェクトを駆使して、ボーカルに奥行きを与えましょう。

4. メロディの調整と強調

ボーカルと並ぶ重要な要素がメロディです。メロディは曲の核となる部分であり、ボーカルとともにリスナーに感情を伝える役割を担っています。メロディの音量バランスを調整し、ボーカルにしっかりと寄り添うように配置することが大切です。

また、メロディにはディストーションやリバーブを使って、広がりを持たせるとともに、少しずつボーカルとのバランスを取ると、全体のサウンドがまとまりやすくなります。

5. 最終的なバランス調整

ボーカルとメロディをしっかりと調整した後は、全体の音量バランスを再確認します。マスタートラックでの最終調整を行い、音割れを防ぎながら音楽全体のバランスを整えます。特に、音量がピークを超えてしまうと、音が破裂する原因となるため、リミッターを使ってピークを制御し、音の破綻を防ぎます。

最終的には、ボーカルとメロディがしっかりと調和し、リスナーにとって心地よく、感情的に響くサウンドを目指します。

#音楽制作 #ボーカルミックス #メロディ調整 #音楽編集 #音楽エフェクト

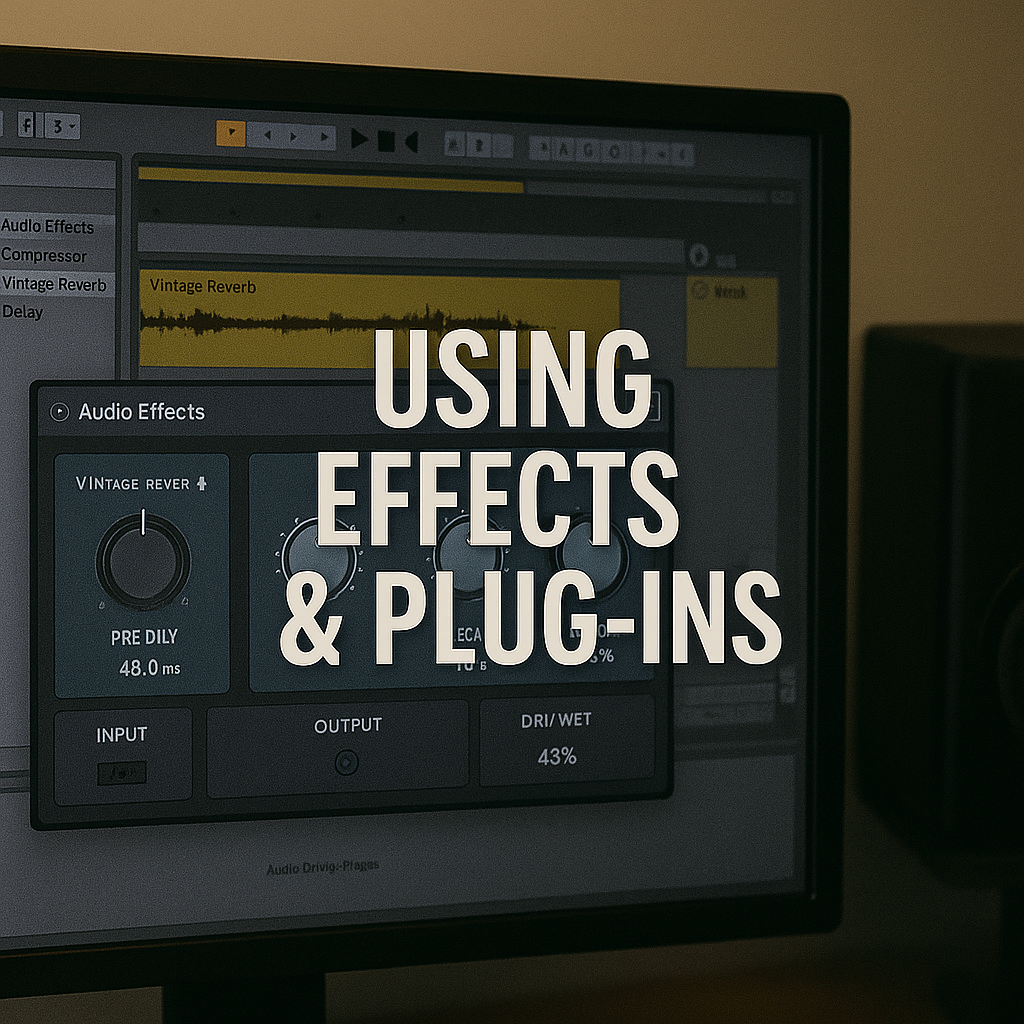

4.エフェクトとプラグインの使い方

音楽制作において、エフェクトとプラグインは非常に重要な役割を果たします。これらを効果的に使用することで、楽曲に深みや広がりを加え、さらにプロフェッショナルなサウンドに仕上げることができます。今回は、エフェクトとプラグインの使い方について、初心者でもわかりやすい形で解説していきます。

1. エフェクトの基本的な使い方

エフェクトは、音に変化を加えるためのツールです。最も基本的なエフェクトには、リバーブやディレイがあります。リバーブは音に空間的な広がりを与えるため、特にボーカルや楽器に深みを持たせるのに役立ちます。ディレイは、音にエコーのような反響を加え、リズムに動きを与えることができます。

これらのエフェクトを使用する際は、音が濁らないように適切な量を調整することが重要です。特にリバーブは、かけすぎると音がぼやけてしまうので、控えめに使いましょう。

2. プラグインの使い方

プラグインは、エフェクトをさらに強化するツールで、さまざまな音作りに活用できます。例えば、コンプレッサーは、音のダイナミクスをコントロールして、音が均等に聞こえるように調整します。これにより、曲全体がスムーズにまとまり、特にボーカルやドラムがはっきりと聞こえるようになります。

また、**EQ(イコライザー)**は、特定の周波数帯を強調したりカットしたりするため、音に透明感を与えたり、重さを減らしたりするために使用されます。例えば、ベースとドラムの音域を調整して、音の干渉を避けることができます。

3. サイドチェーンコンプレッションの活用

サイドチェーンコンプレッションは、特にエレクトロニックやダンスミュージックで多く使われるテクニックです。この技術では、ある音(たとえば、キックドラム)の信号に基づいて、他のトラック(例えば、ベース)をダックさせることができます。これにより、リズムが明確になり、楽曲に動きが生まれます。

サイドチェーンを使うことで、音のクリーンさとリズム感を同時に保つことができ、ダンスミュージックやヒップホップで特に効果的に活用できます。

4. エフェクトとプラグインのバランス調整

エフェクトやプラグインをかけすぎると、音が濁り、プロフェッショナルなサウンドが失われてしまうことがあります。そのため、適切なバランスで使用することが重要です。例えば、リバーブを少しだけ加えて、ディレイを控えめに使うことで、音の広がりを保ちながら、クリアさも失わないようにします。

プラグインも、すべてのトラックにフルに適用するのではなく、特定の要素に対してのみ使用することで、全体の音のバランスを保ちやすくなります。

5. 最終チェックと調整

エフェクトとプラグインを使いこなした後は、最終的に全体のミックスをチェックします。音量バランスやエフェクトのかかり具合を確認し、音の一貫性と明瞭さを保つことが大切です。特に、ボーカルやリード楽器が他の音に埋もれないように注意しましょう。

これらのテクニックを使うことで、音楽制作におけるエフェクトとプラグインの役割を最大限に活用することができます。バランスを保ちながら、音の幅を広げて、より魅力的な楽曲に仕上げていきましょう。

#エフェクト #プラグイン #音楽制作 #音響技術 #ミキシング

5.最終的なミックスバランスと準備

音楽制作において、最終的なミックスバランスと準備は非常に重要です。ここでは、完成度の高いサウンドを作るために必要なステップと、注意すべきポイントを解説します。音のバランスを整え、すべての要素が調和するように仕上げることで、楽曲に生命を吹き込みます。

1. 音量バランスの調整

最終的なミックスで最も重要な要素のひとつが音量バランスです。ボーカルやメロディが他の楽器と埋もれないように、適切な音量設定を行いましょう。特に、メインの楽器やボーカルは他の音よりも明確に聞こえるようにすることが大切です。逆に、バックグラウンドの音やサウンドエフェクトは控えめに設定して、メインの要素を引き立たせます。

2. 周波数の調整

次に、各トラックの周波数帯を調整します。特に、**EQ(イコライザー)**を使って、各楽器の不要な周波数をカットしたり、必要な部分を強調したりすることが大切です。例えば、ベースやドラムの音域が重なりすぎると、音が濁りやすくなります。そのため、ベースとドラムの周波数を調整して、それぞれの音が際立つようにします。特に、低音域のバランスには注意を払い、音のクリアさを保つようにしましょう。

3. 空間を作る

音楽に広がりを持たせるためには、リバーブやディレイを使って空間を作ることが重要です。リバーブをかけることで、音に奥行きや広がりを加えることができます。しかし、かけすぎると音がぼやけてしまうので、使用量には気をつけましょう。また、ディレイを使うことでリズムを強調し、楽曲に動きが生まれます。

4. 最終的なチェックと修正

ミックスの作業が終わったら、最終的にすべての要素が調和しているかを確認しましょう。モニタースピーカーやヘッドフォンで何度もチェックして、異なる環境で音がどう響くかを確認します。また、他の楽曲と比較して、音量やバランスが過度になっていないかをチェックすることも重要です。必要に応じて微調整を加え、最適なミックスを完成させます。

5. 準備と最終エクスポート

ミックスが完成したら、最終的にマスタリングの準備を整えます。マスタリング前に、音のダイナミクスを整えるために軽いコンプレッションをかけたり、全体の音量を均一にする作業を行います。その後、エクスポートを行い、曲が完成します。

音楽制作における最終的なミックスバランスの調整は、作品のクオリティを左右する重要なプロセスです。しっかりとした準備を行い、調整を重ねることで、より良いサウンドを作り上げることができます。

#音楽制作 #ミックスバランス #サウンドエンジニアリング #音楽制作のコツ #マスタリング