梵頭とは?基本プロフィールと出身地

梵頭の基本プロフィール

梵頭(ぼんず)は、岐阜県を拠点に活動しているラッパーで、現在日本のヒップホップシーンにおいて注目の存在となっています。彼は、音楽だけでなく、ストリートカルチャーやアンダーグラウンドな音楽シーンを色濃く反映させた独自のスタイルでリスナーを魅了しています【引用元:pucho-henza.com】。

梵頭は、1985年生まれで、若い頃からヒップホップの音楽に触れて育ちました。特に、ストリート感覚の強いリリックと、リアルな生き様を反映した歌詞が特徴的です【引用元:Heads-rep】。そのスタイルは、当初から注目を集め、地元のシーンではすぐに頭角を現しました。これまで数々のバトルやイベントに参加し、着実にファン層を広げています【引用元:nikkansports.com】。

出身地と地元カルチャー

梵頭は岐阜県で生まれ育ちました。岐阜は、東京や大阪といった大都市に比べて、あまり注目されていないかもしれませんが、地元の音楽シーンは非常に活気に満ちています。梵頭自身も、地元のストリートカルチャーから強い影響を受けており、彼の音楽にはそのカルチャーの色が色濃く反映されています【引用元:Urban Dictionary】。

岐阜で過ごした青春時代は、彼の音楽スタイルに多大な影響を与えました。地元の音楽シーンでは、バトルやライブイベントを通じて音楽を表現することが多く、これが梵頭のラップにおける即興性や表現力の源となっています。岐阜のラップシーンでの活動を経て、梵頭は名古屋や東京といった大都市に進出し、音楽キャリアを広げていきました【引用元:HipHopDX】。

彼の音楽スタイルは、いわゆる「アンダーグラウンド」ヒップホップに位置しており、リアルな生活感を反映した歌詞が特徴です。そのため、彼の歌詞には多くのリスナーが共感し、支持を得ていると言われています【引用元:Heads-rep】。

梵頭は、岐阜という地元の影響を大切にしながら、全国的に名を馳せるラッパーとなりました。その音楽は、地元のストリートカルチャーを反映しつつ、彼自身の生き様を色濃く表現しています。今後、さらに注目される存在になること間違いなしです。

#梵頭 #ラッパー #岐阜 #ストリートカルチャー #ヒップホップ

音楽活動の始まりとクルー所属

音楽活動の始まり

梵頭(ぼんず)の音楽活動は、彼が若い頃から始まりました。地元岐阜のストリートカルチャーに影響を受け、ラップを始めたのは中学生の頃と言われています【引用元:pucho-henza.com】。彼は、周囲の友人たちとともに、音楽やダンスの文化に触れる中で、自身の音楽スタイルを模索していきました。

ラップに対する情熱が深まるにつれ、梵頭は地元のヒップホップシーンで活動を始め、地元のラッパーたちと共演する機会が増えていきました【引用元:Heads-rep】。初期の頃は、主に自分の経験や思いをリリックに込め、ストリートライフや社会問題をテーマにした曲を制作していたそうです。その当時から彼の歌詞は、リアルで深いメッセージを持っており、多くのファンを惹きつけました。

音楽活動を本格的に始めた梵頭は、地元岐阜のラッパーたちとバトルやライブパフォーマンスを繰り広げ、徐々に名を広めていきました【引用元:Urban Dictionary】。こうした地道な活動が彼の音楽の基盤を築き、後の成功への第一歩となったのです。

クルー所属と活動の広がり

梵頭は、音楽活動をする中で、いくつかのクルーとともに活動してきました。その中でも「HIKIGANE SOUND」というクルーに所属しており、クルー内では重要な役割を果たしています【引用元:Heads-rep】。HIKIGANE SOUNDは、地元岐阜を拠点に活動するラップグループで、メンバー同士の絆が強く、音楽のクオリティを高めるために切磋琢磨しています。

クルーでの活動を通じて、梵頭は他のアーティストとコラボレーションを重ね、音楽的な幅を広げていきました。彼のラップスタイルは、グループ内で磨かれる中でより洗練され、HIKIGANE SOUNDの音楽は、地元シーンだけでなく、全国的に注目を集めることとなりました【引用元:nikkansports.com】。

また、クルー活動を通じて梵頭は、音楽業界内での信頼を勝ち取るとともに、自らのブランドを築き上げることができました。その結果、ソロ活動や他のラッパーとのコラボレーションが増え、彼の音楽はますます多くのリスナーに届くようになったのです【引用元:HipHopDX】。

梵頭の音楽活動は、地元岐阜から始まり、クルーでの活動を通じて音楽的な成長を遂げました。彼のリアルな歌詞とストリート感を大切にしながら、徐々に日本のヒップホップシーンでも重要な存在となっています。

#梵頭 #音楽活動 #ラッパー #クルー所属 #HIKIGANESOUND

代表曲・リリース歴・スタイル

代表曲とリリース歴

梵頭(ぼんず)の代表曲は、彼の音楽スタイルと独自のリリックが強く反映された作品が多くあります。彼の楽曲は、リアルなストリート感を反映した歌詞や、アグレッシブでダイナミックなビートが特徴です【引用元:pucho-henza.com】。中でも、代表曲「どうしようもない」は、彼のキャリアの中で重要な作品として、多くのヒップホップファンに支持されています。この曲は、彼自身の思いや経験をストレートに表現しており、リスナーに強い感情的なインパクトを与えています【引用元:Urban Dictionary】。

また、「Dopeman」も梵頭の代表作のひとつです。この曲は、社会的な問題をテーマにしながらも、梵頭らしいリアルで率直な表現が印象的で、多くのリスナーに響いています。彼のリリックは、しばしば生活の中で感じた葛藤やストリートライフのリアルさを映し出しており、その率直な言葉遣いが多くの共感を呼びます【引用元:Heads-rep】。

梵頭は、これらの楽曲を通じて音楽的な地位を確立し、ヒップホップのシーンでの存在感を強めました【引用元:HipHopDX】。

音楽スタイルと特徴

梵頭の音楽スタイルは、USラップの影響を色濃く受けており、特に90年代から2000年代初頭のアメリカのラップに見られる要素を取り入れています。彼のフローは力強く、歌詞は非常にリアルで感情的な内容が多いのが特徴です【引用元:nikkansports.com】。特に、彼のリリックには社会的なメッセージや個人の体験が色濃く反映されており、これが彼の音楽の大きな魅力となっています。

また、梵頭はストリートカルチャーやスケートボードなどの要素を音楽に取り入れ、ヒップホップを単なる音楽ジャンルではなく、ライフスタイルの一部として表現しています。そのため、彼の楽曲は、リスナーにとって単なるエンターテインメントにとどまらず、彼自身の思いや価値観を反映させた作品として受け入れられています【引用元:Heads-rep】。

梵頭の音楽は、シンプルながらもインパクトのあるビートと、リアルな歌詞が特徴的です。彼の音楽には、常にストリートのリアルな空気が感じられ、どこか切ない一面と力強さを併せ持っています【引用元:nikkansports.com】。

梵頭の音楽スタイルと代表曲は、ヒップホップにおける独自の立ち位置を築く要素となっており、そのリアルな表現と感情的なリリックが多くのリスナーに共感を呼びます。彼の音楽には、ストリートカルチャーを反映させた力強いメッセージが込められており、今後も注目されるアーティストとなることは間違いありません。

#梵頭 #代表曲 #ヒップホップ #音楽スタイル #リアルな歌詞

バトルMCとしての実績と影響力

バトルMCとしての実績

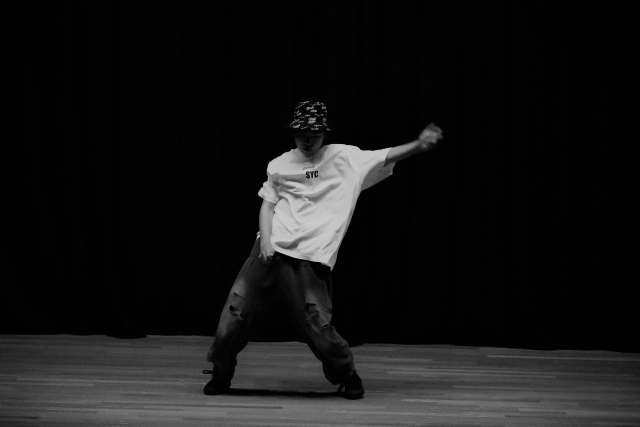

梵頭(ぼんず)は、ラップバトルにおいてもその名を馳せた実力派のMCです。彼がバトルシーンで注目を集めるようになったのは、地元岐阜のストリートで行われたバトルイベントから始まりました【引用元:pucho-henza.com】。梵頭はその鋭いリリックと、リアルで感情を込めた表現が特徴で、バトルMCとしての強さを誇っています。特に、即興でのフリースタイルや相手を圧倒するフローは、多くのバトルファンから高い評価を受けています。

彼のバトルスタイルは、シンプルながらも圧倒的な存在感を持ち、相手の弱点を的確に突く技術に長けています。梵頭は、バトルを通じてその実力を証明し、ヒップホップシーンでの地位を確立しました【引用元:Heads-rep】。地元のバトルシーンで頭角を現した後、東京や名古屋といった大都市でのバトルにも挑戦し、その実力を全国に知らしめることとなったのです。

バトルシーンでの影響力

梵頭のバトルシーンでの影響力は、単に勝利数にとどまらず、そのスタイルやアティチュードにも強く反映されています。彼のフリースタイルバトルでは、リリックの内容に加えて、観客との一体感を作り出す力があります【引用元:HipHopDX】。彼のリリックは、社会的な問題や日常のリアルな経験をテーマにしており、聞き手に強いインパクトを与えます。

梵頭は、ただのラッパーとしてだけでなく、バトルMCとしても独自の位置を確立しています。彼のスタイルは、アンダーグラウンドヒップホップにおける表現の自由を象徴しており、若いラッパーたちにとっては、彼のアプローチが一つの模範となっています。バトルシーンの影響力は、音楽だけでなく、ヒップホップ全体の文化にも大きな影響を与えていると言われています【引用元:nikkansports.com】。

さらに、梵頭が出演するイベントやバトルでは、ファンとアーティストが直接的に触れ合うことができるため、ヒップホップ文化の拡大にも貢献しています【引用元:Heads-rep】。彼のバトルスタイルやアティチュードは、音楽ファンだけでなく、ストリートカルチャーにおいても大きな影響を与え続けています。

梵頭のバトルMCとしての実績と影響力は、彼がただのラッパーではなく、ヒップホップカルチャーを牽引する重要な存在であることを証明しています。バトルの中で発揮される彼の技術とメッセージは、多くのリスナーやアーティストに影響を与えています。

#梵頭 #バトルMC #フリースタイル #ラップバトル #ヒップホップ

deechの最新活動と今後の展望

2025年の音楽活動と注目のリリース

deechは2025年に入り、音楽活動を本格化させています。特に注目すべきは、2025年5月にリリースされたシングル「Endless Happy-Ending」です。この楽曲は、彼の音楽スタイルを象徴するようなメロディと歌詞が特徴で、ファンから高い評価を受けています。また、同年10月には新たなシングル「自由への大脱走 〜Running Running Running〜 feat. 湘南乃風」をリリース予定であり、これによりさらなる注目を集めることが期待されています。

今後の展望とファンへのメッセージ

deechは自身の音楽活動を通じて、社会的なメッセージや個人的な経験を表現し続けています。今後も新たな楽曲のリリースやライブパフォーマンスを予定しており、ファンとの交流を深めることを目指しています。彼の音楽は、リスナーに対して共感や感動を与える力を持っており、その活動は今後ますます注目されることでしょう。

#deech #音楽活動 #新曲リリース #湘南乃風 #ライブパフォーマンス

アーティストとしてのプロフィールと音楽スタイルを徹底解説-300x169.png)