ライムとは?ラップにおける意味と役割

語源・英語での「Rhyme」との関係

まず「ライム(rhyme)」という言葉のルーツは英語です。音の響きが似た単語を繰り返すことによって、言葉にリズム感や印象を与える表現技法のことを指します。たとえば、英詩や童謡などでも「cat」と「hat」のように語尾が同じ響きになるのをよく見かけますよね。

つまり、ライム=音の響きを揃えること。ラップに限らず、詩や歌の中でも使われる基本的な表現手法だと言われています。

ラップにおける「韻」の定義と効果

ヒップホップやラップの世界では、ライム=「韻を踏むこと」として定着しています。ただし、単に語尾を揃えるだけではなく、「どこでどう踏むか」「どんな言葉同士を響かせるか」にセンスやテクニックが求められます。

たとえば、

眠れぬ夜 ベッドの上で孤独に震えるよ 目を閉じれば浮かぶあの日の余韻とメロディーよ

このように、文末だけでなく文中でも響きを揃えることで、聴き手に心地よい流れを生み出すことができるんです。ライムを意識すると、リリックの「ノリ」や「まとまり」がぐっと引き立ちます。

なぜライムが重要なのか?(リズム・印象・メッセージ)

では、なぜラップにとってライムがそんなに大事なのか?その理由は大きく3つあると言われています。

- リズムが整う:言葉のリズムに一定のパターンが生まれ、曲全体がノリやすくなる

- 印象に残る:同じ響きが繰り返されることで、耳に残りやすくなる

- メッセージが強くなる:リズムとセットで言葉が届くため、メッセージ性が増す

特にバトルラップやフリースタイルでは、「いかにうまく韻を踏めるか」がその場の空気を支配する大きな武器になることもあります。

#ライムとは

#ラップ用語解説

#韻を踏む意味

#初心者向けラップ知識

#ラップ構成と響き

ライムとラップの関係|どうやって使われている?

フローとライムの相互作用

ラップにおいて「フロー(Flow)」とは、リリックをビートにどう乗せるか、つまり音の流れ・抑揚・テンポ感のことを指します。そして、ライム(韻)はそのフローにリズムやまとまりを加えるパーツのようなもの。

たとえば、フローが滑らかに展開する中で、要所要所にライムが入ることで、リズムに“引っかかり”が生まれます。この“引っかかり”があるからこそ、言葉がビートの上で際立ち、聴き手の耳に残りやすくなるんです。

言い換えると、ライムはフローの中で言葉にリズムと説得力を与える仕掛け。どちらか一方だけではなく、バランスと連携が大切だと言われています。

曲のどこにライムが入るのか?

ライムはラップのあらゆるパートに登場しますが、特に多いのがバースの中です。バースとはラッパーがメッセージを込めて語るメイン部分のことで、ここに韻がしっかり組み込まれていると、リリックの完成度が一気に上がります。

ただし、ライムは「語尾」だけにあるとは限りません。最近では、文中の単語同士や1行目と3行目など、さまざまな位置で韻を踏むスタイルも増えてきています。

たとえば:

夢の続き 描いた景色 言葉を繋ぎ 心に響き

このように、センテンスの途中でもライムを入れることで、より自由で豊かな表現が可能になります。

初心者が押さえたい「韻を踏む」感覚とは

ライムって難しそう…と感じるかもしれませんが、実は「言葉の響きを楽しむ感覚」を持つことが第一歩です。最初から完璧な韻を踏もうとせず、まずは似た音を探す遊びから始めてみましょう。

たとえば、「たいよう」「かいろう」「さいごう」など、母音が同じ言葉を並べて読むだけでも、自然とリズムが生まれてきます。リリックを書きながら、声に出して読んでみると、「あ、ここハマるな」っていうポイントが見つかりやすいですよ。

最初は短くてもOK。4行くらいのラップを書いて、1行目と2行目の語尾を揃えてみるだけでも立派な練習になります。

#フローとライムの関係

#ラップ構成解説

#韻を踏む感覚

#初心者ラップ練習

#バースの韻テクニック

ライムの種類と実例|日本語ラップ・英語ラップでの違い

脚韻・頭韻・母音韻などの分類

ライムにはいくつかのパターンがあり、それぞれに特徴があります。基本的な分類は以下のとおりです:

- 脚韻(ケツイン):語尾の音をそろえる最も一般的なライム

例:「夢を描く」「言葉が光る」 - 頭韻(トウイン):語頭の音をそろえる方法。日本語では少し珍しいスタイル

例:「ささやく砂浜、さわやかなサウンド」 - 母音韻:母音だけをそろえる手法。日本語ラップでよく使われる

例:「始まり(a-i-a-i)」と「語り合い(a-a-i-a-i)」

このように、ライムと一口に言っても、響きの合わせ方によって種類が分かれるのが面白いところ。状況やビートに合わせて、柔軟に使い分けていくのがラッパーの腕の見せどころです。

日本語ならではの韻の踏み方

日本語ラップでは、英語と違って母音の響きが重要視される傾向があります。というのも、日本語は音節の数が限られているため、英語のように複雑なライムを作りにくい一方で、母音を揃えれば自然と「韻っぽく」聞こえるという特性があるんです。

たとえば:

ゆめをみた きのうのよる すずしげな かぜがよる

このように、語尾を揃えるだけでなく音の流れを意識したリリックにすると、日本語ならではの心地よいライムが完成します。

有名ラッパーのライム例(R-指定、KREVA、Eminem など)

実際のラッパーたちはどのようにライムを使っているのでしょうか。いくつかの代表例を見てみましょう。

- R-指定:母音韻やダブルライム(2音以上の響きを連続させる)を駆使。即興でも自然なフローを生み出す

- KREVA:日本語の抑揚を活かした「自然な押韻」に定評がある。韻を“感じさせる”表現が巧み

- Eminem:脚韻・内部韻・多重韻などを自在に操る。英語ラップにおける韻の天才と評される

彼らのリリックを真似するのも練習のひとつ。特に日本語ラップは、母語で理解しやすいため、初心者にも取り組みやすいと言われています。

#ライムの種類

#日本語ラップの韻

#有名ラッパーのテクニック

#母音韻とは

#脚韻と頭韻の違い

韻を踏むテクニック|初心者が練習するコツ

言葉のリズムをつかむ練習法

韻を踏むうえでまず大切なのは、「言葉のリズムを感じる力」です。いきなり複雑なライムを考えるのではなく、まずは口に出して読むことから始めてみましょう。

たとえば、日常で見かけた単語を2つ並べてみるだけでも、意外と韻が踏めたりします。

・いす/キス/ミス/チーズ

・ねこ/ての/せの/べと

声に出すと、母音や語尾の音が似ていて「おっ」と感じることがあるはず。これが韻の感覚の第一歩です。

押韻を意識したリリックの書き方

次のステップは、短いリリックに韻を取り入れてみること。最初は4行くらいの構成で、「1行目と2行目の語尾をそろえる」などのルールを決めてみると、書きやすくなります。

たとえば:

今日は外に出てみたくて コンビニ寄って飲み物買って イヤホンから流れるラップで 気分がちょっと晴れてきたって

このように、語尾の「〜て」で揃えるだけでも十分。**完璧な韻を踏むより、まずは「伝えたいこと」を乗せること**を意識すると、自然とライムが身についていきます。

ライム辞典・AIツールの活用方法

最近では「ライム辞典」や「韻検索ツール」など、初心者に便利なサポートツールも増えています。たとえば:

- 韻ノート(Webサービス)…母音や語尾で類似語を探せる

- 韻man(いんまん)…押韻できる単語を瞬時に検索可能

- ChatGPTなどのAI…テーマに合ったリリックを試作してもらう

こうしたツールを使えば、「あれ、韻が思いつかない…」とつまずいたときも、ヒントを得ることができます。ただし、最終的には“自分の言葉”で仕上げるのが大切。ツールはあくまで補助として活用しましょう。

#韻を踏む練習

#リリック初心者向け

#ライム辞典の使い方

#押韻テクニック

#言葉のリズム感覚

ライムを楽しもう!リリック制作で広がるラップの世界

日常会話から韻を見つけるヒント

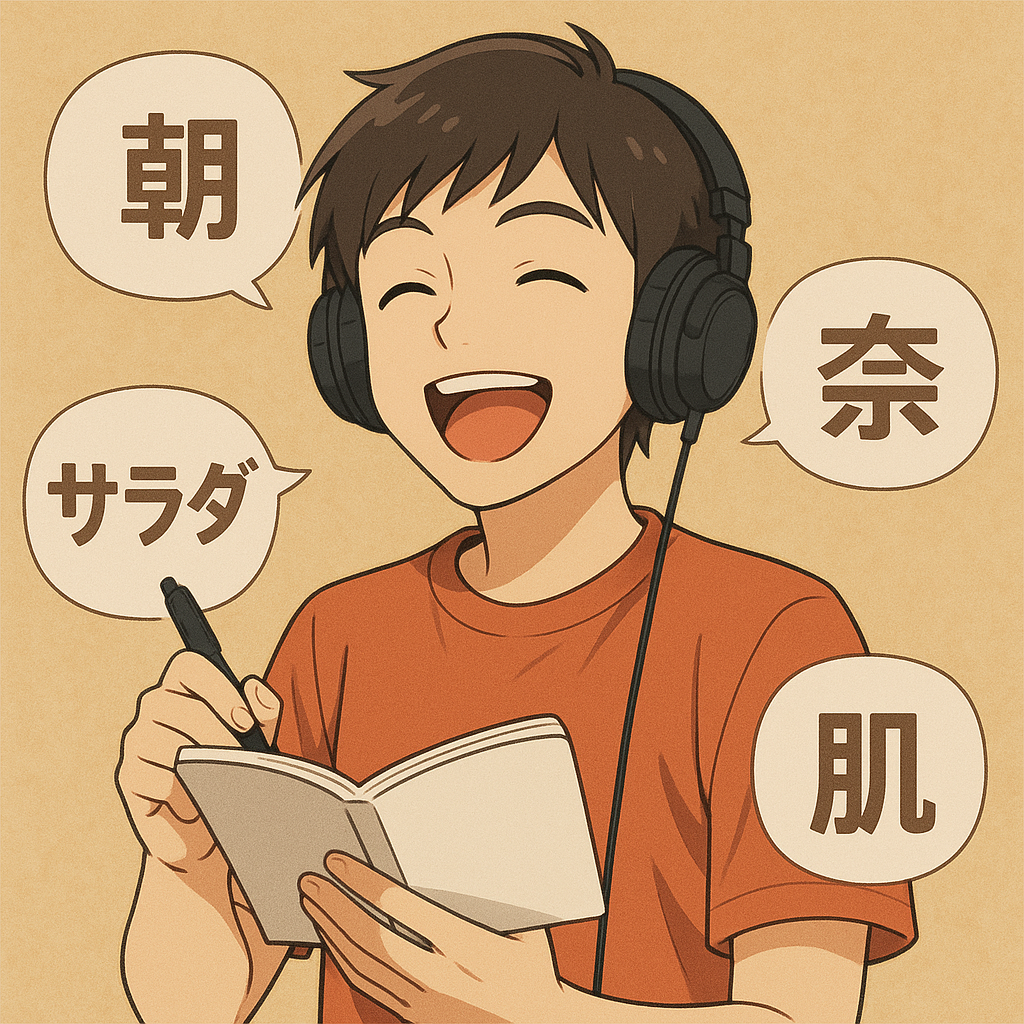

ライムは特別なスキルを持った人だけのもの…そんなふうに感じていませんか? でも実は、身の回りの言葉の中にも“韻の種”はたくさん隠れているんです。

たとえば、「朝」「傘」「サラダ」「肌」など、母音が「a-a」になっている言葉を意識するだけで、「あ、韻になってる!」と気づく瞬間が出てきます。 通勤中に聞こえたフレーズや、ふと見た広告のキャッチコピーからインスピレーションを受けることも少なくありません。

コツは、「響きに敏感になること」。まずは気軽に、音のリズムを楽しむところから始めてみましょう。

実際にリリックを書いてみよう(簡単なお題例)

ライムを意識したリリック作り、最初は「お題」を決めるとスムーズに進みます。以下のようなテーマから始めるのがおすすめです:

- 朝起きたときの気分

- 友だちと遊んだ日のこと

- 最近ハマってるもの

たとえば「朝」をテーマにして、こんなリリックが生まれるかもしれません:

眠気と闘い アラームを無視 顔洗いながら 昨日を反省し でも空気は澄んでる まるでリセット 今日も一歩 踏み出すリスペクト

うまくなくてOK!自分の言葉をリズムに乗せて書いてみる。 この体験が、ラップをもっと身近に感じさせてくれるはずです。

ライムが上手くなると何が変わる?(フリースタイル・バトルでの応用)

ライムを自在に操れるようになると、ラップの楽しみ方がどんどん広がります。たとえば:

- フリースタイルで即興ライム:会話のようにラップできるようになる

- リリックに深みが出る:言葉の選び方やリズムにセンスが光る

- ライブ・バトルで注目される:聴衆を惹きつける武器になる

上達の鍵は「続けること」。最初は簡単なライムでも、少しずつ語彙やフローの幅が広がっていきます。 まずは楽しむことから、そして毎日の中に“韻のヒント”を見つける感覚を大切にしてみてください。

#ライムを楽しむ

#初心者ラップ練習

#お題リリック作り

#フリースタイル応用

#言葉を遊ぶ感覚