日本は本当に「IT後進国」なのか?

最近、ネットやビジネスシーンでも「日本はIT後進国だ」といった言葉を見聞きすることが増えてきました。でも実際のところ、日本のITはどれほど遅れているのでしょうか?ここでは、海外との比較やメディアの言説、そして現場のリアルな声をもとに、”IT後進国”とされる実態に迫っていきます。

海外との比較で見えるギャップ(DX導入率・IT予算など)

まず大きく見えるのは、DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入率やITへの投資額におけるギャップです。たとえば、経済産業省の報告では、欧米や韓国ではすでに大手企業の多くが業務のクラウド化や自動化を進めているのに対し、日本ではDXに本格的に取り組めていない企業も少なくないと言われています。

また、企業がITに割り当てる予算規模も、グローバル企業と比較すると見劣りするケースが多く、意思決定層の「ITはコスト」という価値観が根強く残っているという指摘もあります(引用元:https://bnb.standwave.jp/?p=173)。

「後進国」と言われるようになった背景や報道の流れ

この「IT後進国」という表現が目立つようになったのは、コロナ禍以降だと言われています。行政のデジタル対応の遅れや、リモートワーク体制が整わない企業の多さが、社会全体に「日本はデジタルに弱いのでは?」という印象を強く残しました。

さらに、他国が急速にデジタル化を進める中、日本だけが旧態依然としたシステムに頼り続けている構図が、各メディアでも頻繁に取り上げられるようになりました。特に、海外と比較したときの“周回遅れ感”が強調される傾向があります。

実際に現場で感じるITの遅れとは?

企業の現場に目を向けると、いまだに「紙文化」が根強く残っていたり、ハンコのためだけに出社が必要だったりと、効率化とは程遠い業務が多く残っていることがわかります。

「ITツールを導入したいけれど、現場がついてこれない」「経営陣がITに理解がない」という声も少なくなく、現場と経営の意識のズレがボトルネックになっているケースもあるようです。こうした実態から、「単に技術の問題ではなく、意識の問題も大きい」とする見方もあります。

タグ:

#日本のIT事情

#DX導入の壁

#紙文化からの脱却

#IT予算と経営意識

#IT後進国と呼ばれる背景

IT後進国とされる主な要因

では、日本が「IT後進国」と呼ばれるようになったのは、具体的にどんな理由があるのでしょうか?単に技術力がないから…という話ではなく、教育や組織体質、政策など、複数の構造的な問題が絡み合っているようです。ここでは主な3つの要因に絞って見ていきましょう。

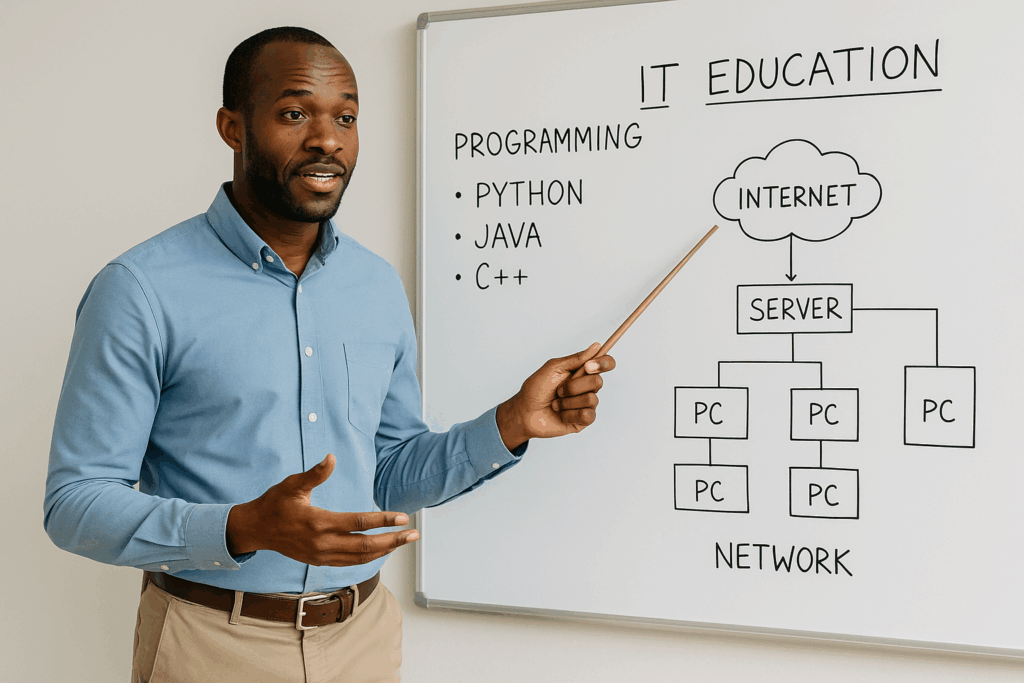

IT人材不足とデジタル教育の遅れ

まず大きな課題となっているのが、IT人材の不足です。特に、プログラミングやデータサイエンスなどの実践的なスキルを持つ人材は、企業がこぞって探しているにもかかわらず、供給が全く追いついていないと言われています。

その背景には、日本の教育現場における「デジタル教育の遅れ」があると指摘されています。小中学校でのプログラミング教育が始まったのはごく最近のことですし、大学でも理論偏重になりがちで、実務に結びついたITスキルを学べる機会は限られているという声も少なくありません。

大企業中心のレガシーシステム問題

もう一つの要因は、「レガシーシステム(古い基幹システム)」の問題です。特に大企業や官公庁では、何十年も前のシステムを使い続けているケースが多く、それがDXや業務改善の足かせになっているとも言われています。

システムを刷新するには、多大なコストと労力がかかります。しかも、古い体制の中では「変えるリスク」の方が大きく見られがちで、現状維持のままズルズル続けてしまうという現場もあるようです。

政策・法整備の柔軟性の欠如

最後に挙げられるのが、国の政策や制度の柔軟性に乏しいという点です。たとえば、マイナンバー制度や行政のデジタル化においても、セキュリティや法整備の面で慎重すぎるあまり、なかなかスピード感のある実行ができていないという指摘があります。

また、IT導入に関する補助金制度なども、使い勝手が悪く現場にとってはハードルが高いという声があり、「制度はあるけど現場には届かない」というギャップが生まれてしまっているようです。

タグ:

#IT人材不足の課題

#日本の教育とITギャップ

#レガシーシステム問題

#行政のIT政策の限界

#DXが進まない構造的要因

海外主要国との違いから見える課題

日本が「IT後進国」と言われる理由のひとつには、海外との明確な差があります。同じ先進国であるアメリカや韓国、中国などの動きを見ると、制度設計や投資の姿勢、国民のデジタルリテラシーに至るまで、あらゆる面での差が浮き彫りになります。

アメリカ・中国・韓国と日本のデジタル投資の違い

たとえばアメリカでは、GAFAのような巨大IT企業が国家予算に匹敵するほどの規模でデジタル分野に投資し、世界中のインフラやデータを握る存在になっています。一方、中国では国家主導でデジタル都市や監視システムが整備され、AIや量子コンピュータ分野でも積極的な投資が進められています。

韓国もITに対する国の支援が手厚く、ICT教育やベンチャー育成に国を挙げて取り組んでいます。これに対し日本は、全体として投資額が少なく、スピードも遅いという評価があるようです。変化への意思や資金投入の差が、今の格差を生んでいると言われています。

デジタルガバメントやベンチャー支援制度の差

行政分野でも違いは顕著です。エストニアのように「出生から死亡までオンラインで完結する」ほどのデジタル国家がある中で、日本では「マイナンバーカードの普及すら進まない」といった課題が取り上げられています。

さらに、スタートアップ支援の制度も海外に比べて複雑で申請が煩雑なため、若手起業家が海外に流出してしまう傾向があると指摘されています。支援制度があっても、それを活かせる環境が整っていなければ、成長産業は育ちにくいのかもしれません。

国民のリテラシーと制度のズレ

もうひとつ重要なのは、国民のITリテラシーと制度設計の“ズレ”です。たとえば欧米では、年配層でもスマートフォンやオンライン手続きに慣れている人が多く、行政や医療のDXもスムーズに展開されています。

日本では、制度を整えても「そもそも使いこなせる人が少ない」という現実があり、教育・啓発と制度設計がうまく噛み合っていないように感じられる場面もあります。この「制度はあるけど、使える人がいない」というギャップが、社会全体の足を引っ張ってしまうことにもつながっているのかもしれません。

タグ:

#海外と比較した日本のIT課題

#デジタル投資の差

#ベンチャー支援の現実

#デジタルガバメントの進み具合

#ITリテラシーと制度のズレ

現場・企業が抱えるリアルな問題

海外との比較も重要ですが、実際の現場や企業で何が起きているのかを知ることも欠かせません。「うちはまだFAXが現役」「紙の申請書を手書きで回覧している」――そんな声を今でも耳にすることがあります。ここでは、リアルな課題感に目を向けてみましょう。

現場の「紙文化」と属人化された業務フロー

多くの企業では、いまだに紙ベースの業務フローが根強く残っています。稟議書、請求書、報告書など、すべて紙に印刷してハンコをもらう…そんなプロセスが、日常的に行われている現場も少なくありません。

また、作業手順やノウハウが個人に依存して属人化しているケースも多く、担当者が異動や退職をすると、業務が回らなくなるリスクすらあると言われています。これでは、デジタル化以前に“業務の見える化”すら難しい状況です。

IT導入における経営層の理解不足

ITツールを導入したい現場と、それを決済する経営層との間にギャップがあるという声もよく聞かれます。経営陣が「ITは詳しくないから」「うちはまだ早い」と及び腰になってしまい、結果として現場の提案が通らず、改善のチャンスを逃すことも。

IT投資を「コスト」と捉える傾向が根強い企業ほど、導入が後回しにされる傾向があるようです。中長期的に見れば業務効率や利益につながるとわかっていても、目の前の出費を避けたがる空気が足を引っ張っている印象もあります。

中小企業のIT化が進まない理由

特に中小企業においては、IT導入が「コスト的にも人材的にも難しい」と感じられていることが多いです。専任の情報システム担当者がいない、外注するにも予算が足りないといった現実的な制約が、IT化を阻む大きな壁となっています。

また、補助金制度やサポートプログラムがあっても、「申請が複雑でよくわからない」「どれを選んでいいのか判断できない」といった声も少なくありません。結局のところ、「わかる人がいない」ことが、あらゆる場面でのボトルネックになっているのかもしれません。

タグ:

#紙文化の課題

#属人化された業務

#経営層のIT理解不足

#中小企業のIT導入

#現場で感じるデジタル格差

日本がIT後進国を脱却するために必要なこと

ここまで見てきたように、日本のITが遅れていると言われる背景には、教育、人材、制度、文化など多くの要素が絡み合っています。では、この状況を変えていくにはどうすればいいのでしょうか?未来に向けて必要だと考えられているポイントを、3つの視点から整理してみます。

教育改革とリスキリングの強化

まず第一に必要なのは、教育のアップデートです。小中高の段階からプログラミングやITリテラシーを当たり前に学べるようにし、大学や職業訓練では“使えるスキル”を身につけられる環境づくりが求められています。

また、社会人に対するリスキリング(再教育)も欠かせません。働きながらでも学び直せる制度や、企業が人材育成に投資する文化が広がっていくことで、社会全体のITレベルが底上げされると期待されています。

スタートアップ支援とオープンイノベーションの加速

次に注目されているのが、スタートアップやベンチャー企業の成長支援です。日本には優れた技術やアイデアを持つ起業家が多くいますが、資金や制度の壁に阻まれて埋もれてしまうケースも多いのが現実です。

海外では官民連携でスタートアップを育てる仕組みが確立されつつあり、日本でもそれに近いエコシステムを構築することが鍵になるとされています。また、大企業とベンチャーが協業する「オープンイノベーション」も、もっと活性化していく必要があるでしょう。

政策と現場の連携を促進する仕組みづくり

そして最後に、国の政策と現場のニーズをしっかり結びつけることも重要です。たとえば補助金制度ひとつ取っても、「作っただけ」で終わらせず、実際に使ってもらえる設計にするには、現場の声を反映する工夫が欠かせません。

また、IT化やDXの取り組みは、一部の省庁や企業だけでは進みません。地域、教育機関、中小企業など、あらゆるレベルでの連携を強化することで、日本全体の底上げが図れるのではないでしょうか。

タグ:

#リスキリングと教育改革

#スタートアップ支援強化

#オープンイノベーション促進

#政策と現場のギャップ解消

#IT後進国からの脱却戦略