ラップ用語「バース」とは?基本の意味をおさえよう

バースの語源と英語での意味

「バース(verse)」という言葉は、もともと英語で詩や歌の一節を意味する単語です。詩の区切りや段落のようなもので、歌詞全体の構成要素のひとつとして広く使われています。語源はラテン語の「vertere(回す・向きを変える)」で、詩の進行やリズムを表す言葉としても知られています。

英語圏では日常的に「聖書の一節(Bible verse)」や「ポエムの一行」といった文脈でも登場します。つまり、ラップにおける「バース」も、そうした詩的表現の延長線上にあるといえるでしょう。

ラップにおける「バース」の定義と役割

ラップで「バース」と言えば、ラッパーが自分の言葉で表現するメインパートを指します。1曲の中で数回登場することが多く、それぞれ8小節や16小節で構成されるのが一般的です。

この部分では、ラッパーがリリック(歌詞)を通じて物語や主張、感情を表現します。特にスキルや個性が問われるパートとも言われており、「あのバースがやばかった!」と語られることもしばしばです。

初心者がよく混同する用語との違い(リリック・フックなど)

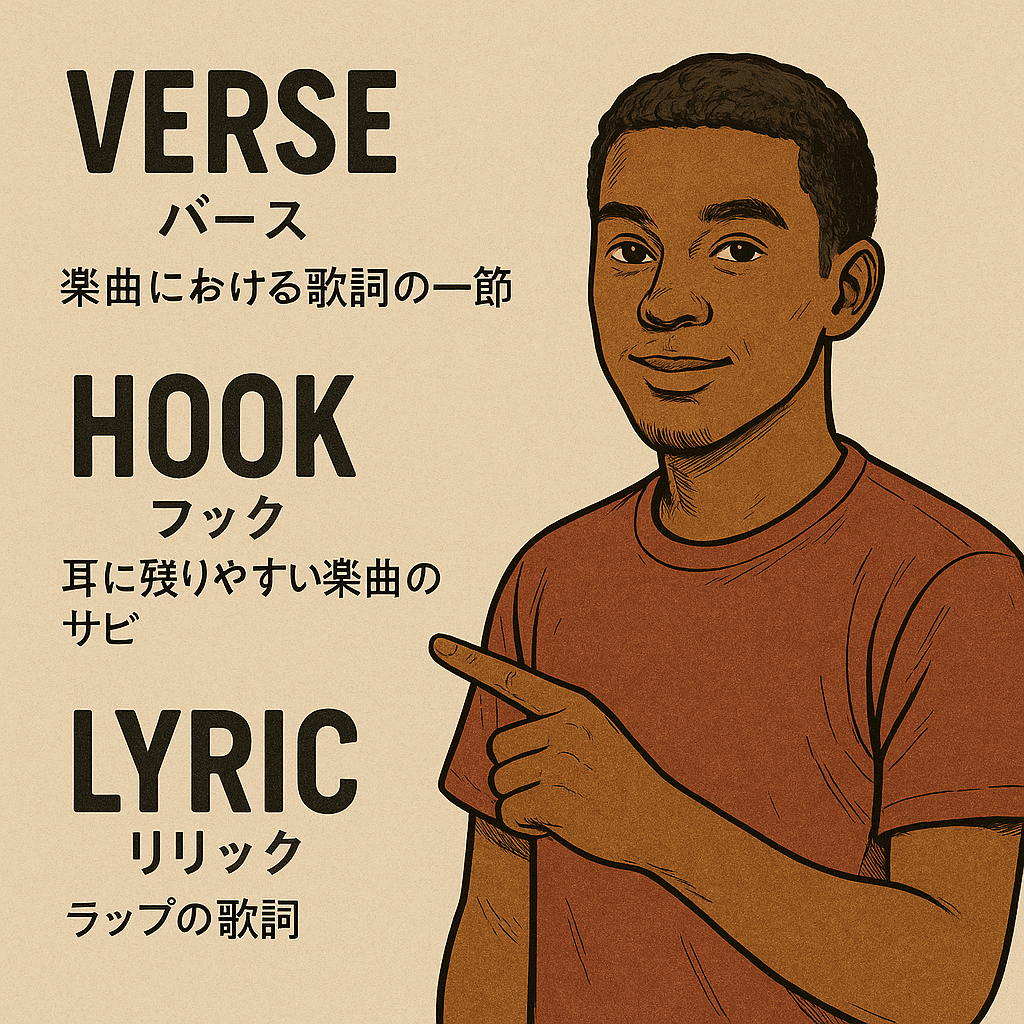

ラップ初心者が混乱しやすいのが、「バース」「リリック」「フック」といった用語の違いです。

- リリック:曲全体の歌詞を指す言葉。バースやフックもリリックの一部。

- フック:曲の中で繰り返されるキャッチーなパート。いわゆる「サビ」のような役割。

- バース:ラッパーが自分のストーリーや想いを乗せるメインパート。

構成を理解しておくことで、ラップ制作やリリックの分析もスムーズになります。最初は難しく感じるかもしれませんが、実際の楽曲を聴きながら構造を追ってみると、だんだん見えてきますよ。

#ラップ用語

#バースの意味

#フックとの違い

#初心者ラップ知識

#リリック構成の基本

バースとフック・リリックの違いとは?

それぞれの構成要素の関係を図解で理解

ラップ楽曲は、いくつかの構成要素から成り立っています。特に重要なのが「バース」「フック」「リリック」の3つです。まず簡単に言うと、リリック=歌詞全体、バース=主張や物語のパート、フック=耳に残る繰り返し部分です。

具体的には以下のような構成で成り立つ曲が多くあります:

- イントロ

- バース1(Aメロのような位置づけ)

- フック(サビ)

- バース2

- フック

- アウトロ

つまり、バースとフックはリリックという大きな枠組みの中の構成要素なのです。

実際の楽曲構成におけるバースの位置

バースは基本的にイントロのあとに登場し、その曲のテーマやラッパーのストーリーを伝える役割を果たします。たとえば、16小節のバース→8小節のフックという流れがスタンダードとされています。

曲中に複数のバースが登場することで、1曲全体に「起承転結」のようなストーリー展開を持たせることができます。特にバトルラップやリリック重視の作品では、バースが曲の核心となる場合もあります。

よくある勘違いを解消するポイント

初心者の方がよく混乱するのが、「フックとバースの違い」や「リリックって全部のこと?」という疑問です。

まず、リリックは曲全体の歌詞のことなので、バースもフックも含まれます。そして、フックは繰り返される印象的なパート。リスナーの耳に残る部分として、バースとは役割がまったく異なります。

また、「バース=歌詞」という誤解もありますが、厳密には「歌詞の中の一部」なので、使い分けには注意が必要です。

#ラップ構成要素

#バースとフックの違い

#リリックとは

#ラップ初心者向け解説

#楽曲構成の基本

1バースはどのくらいの長さ?行数や小節で解説

基本は何小節?標準的なバース構成とは

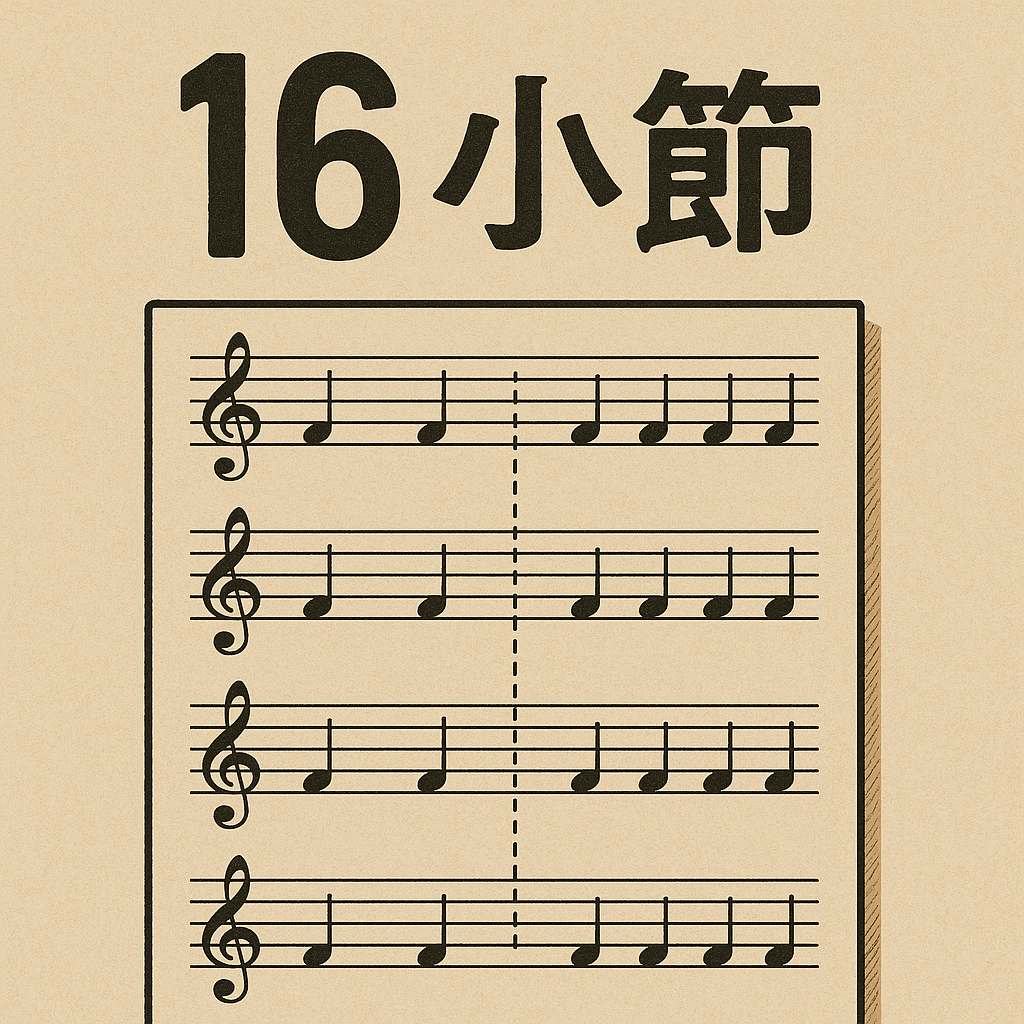

ラップにおいて「1バースの長さ」は楽曲のリズムや構成によって変わりますが、一般的には16小節がスタンダードとされています。これは多くのヒップホップトラックで共通して見られるフォーマットで、1曲に2〜3つのバースが収まる構成になっています。

もちろん、全ての曲がこの「16小節」に当てはまるわけではありません。8小節でタイトにまとめられたバースや、24小節でじっくり展開するようなスタイルも存在します。とくに近年のフリースタイルや短尺メディア向けの曲では、短い構成が好まれる傾向もあるようです。

ジャンルやスタイルで異なる長さの例

バースの長さは、ジャンルやアーティストのスタイルによっても大きく変わります。たとえば、トラップやクラウドラップでは比較的短いバース(8〜12小節)でテンポよく展開し、印象的なフックへとつなげる傾向があります。

一方で、ブームバップやリリック志向のラップでは、長めのバース(16〜32小節)を使って物語や主張をじっくり伝えるケースが多いです。曲の内容や演出、テーマ性によっても調整されるため、固定されたルールがあるわけではありません。

プロとアマチュアでの表現の違い

プロのラッパーは、限られたバースの中でしっかり起承転結を作り上げ、フローやライム(韻)を織り交ぜながら聴き手を引き込むスキルを持っています。たとえば、同じ16小節でも強弱のつけ方や言葉選びで印象がガラッと変わるのがプロならではの技です。

一方、アマチュアの場合はバースの長さが一定でも、内容が散漫になってしまうことも少なくありません。特に「何を伝えたいか」が曖昧なまま文字数を埋めてしまうと、聴き手に響かないリリックになってしまうこともあります。

ただ、練習次第でいくらでも改善できる部分なので、最初は短いバースから始めて徐々に構成力を磨いていくのが◎です。

#バースの長さ

#16小節の意味

#ジャンル別ラップ構成

#プロとアマの違い

#リリック作りの基本

バースの書き方とコツ|初心者が意識すべきポイント

テーマを決めることの重要性

ラップのバースを書くうえで最初に意識したいのが「テーマを決めること」です。テーマが定まっていないと、言いたいことがぼやけてしまい、聞き手に伝わりにくくなります。

たとえば、「日常の葛藤」「友情と裏切り」「夢を追う自分」といった切り口があるだけでも、リリックの方向性がはっきりします。自分が本当に伝えたいことを一つ決めることで、言葉選びにも軸ができ、無理なく書き進められるようになります。

韻とフローを意識した構成づくり

ラップのバースでよく語られるのが「韻」と「フロー」。韻とは言葉の響きを合わせるテクニックで、リスナーに心地よいリズム感を与えてくれます。完全に語尾をそろえる「脚韻」だけでなく、母音だけがそろっている「母音韻」なども活用されます。

一方の「フロー」は、リリックをどんなテンポや抑揚で乗せるかという技術。バースの内容だけでなく、どう聴かせるかも作品の完成度に直結します。初心者のうちは好きなラッパーの曲を真似して、フローやリズムの感覚を掴むのがおすすめです。

短いバース練習から始めよう(例文付き)

最初から16小節のバースを完璧に書くのはハードルが高く感じるかもしれません。そんなときは、まず4小節の短いバースから練習してみると良いです。たとえば:

気づけば夜中 時計は2時半 ノートとペンと向き合う2時間 不安も期待もリリックに変わる 自分を信じて次の1歩を踏み出す

このように、身近な出来事や気持ちを素直に言葉にするだけでも、立派なバースになります。難しく考えすぎず、自分の言葉を大切にしてみてください。

#ラップバースの書き方

#初心者リリック作成

#韻とフローの基本

#ラップ練習方法

#テーマの決め方

有名ラッパーのバースを参考にしよう

日本語ラップで注目されたバース例

ラップを学ぶなら、やっぱり一流のラッパーのバースに触れるのが一番の近道です。たとえば、R-指定のようなリリックに重きを置くスタイルでは、言葉の選び方や韻の踏み方に強いこだわりが感じられます。

「フリースタイルダンジョン」で披露された即興バースなどは、スキルと瞬発力が詰まった教材のような存在。日本語のリズムに乗せた巧みな表現は、初心者にとって大いに刺激になるはずです。

海外ラッパーのバースの構成・リリックの特徴

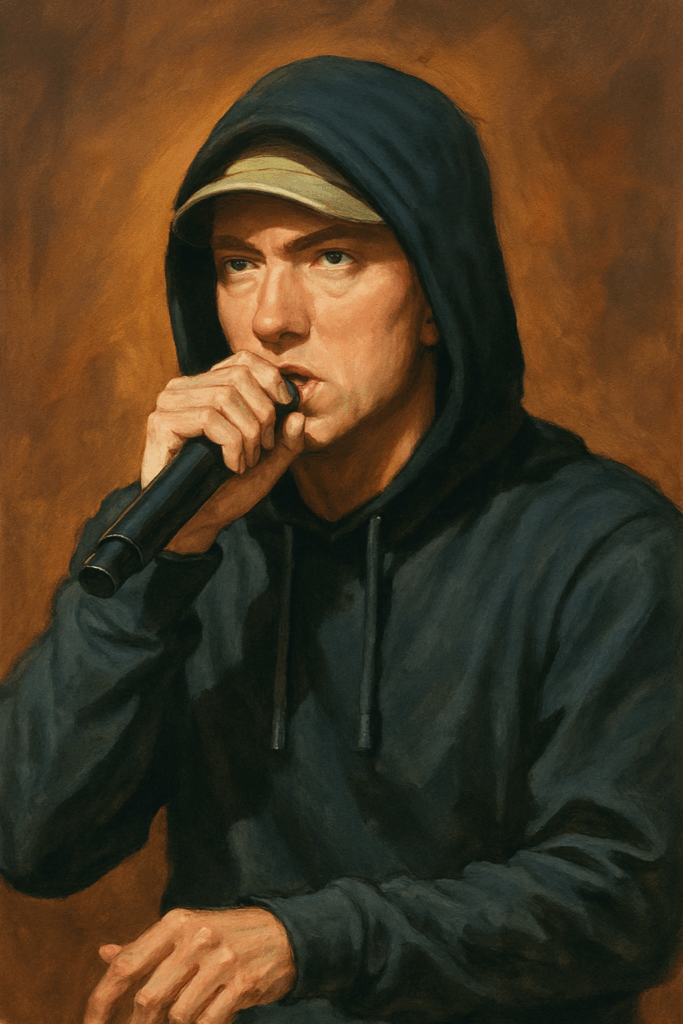

海外のラッパーのバースも非常に参考になります。たとえば、EminemやKendrick Lamarのバースは、内容の深さとフローの多様性が際立っており、世界中のリスナーに衝撃を与えてきました。

英語特有のライム構造を活かしつつ、複雑な韻やメッセージ性をしっかりと込めている点が特徴的です。理解するには少しハードルがありますが、和訳付きのリリック動画や解説サイトを活用すると、意外とすんなり入ってきますよ。

バースで魅せるラッパーたちの共通点とは?

日本でも海外でも、評価されるラッパーのバースにはいくつか共通点があります。たとえば:

- テーマが一貫していて、伝えたい内容がブレていない

- 聴き手の耳に残るような強いパンチラインがある

- 言葉遊びや韻を駆使しながらも、意味がしっかり通っている

つまり、「上手いだけ」ではなく、「響くかどうか」が重要だということです。自分の感性に近いラッパーを見つけて、その人のバースを何度も聴いたり書き写してみたりするのも、リリック力を磨く良い練習になります。

#有名ラッパーのバース

#日本語ラップの魅力

#海外ラップのリリック分析

#パンチラインのコツ

#ラップ上達のヒント