ラップの「発祥」はどこ?——“ブロンクスの定説”と“多源流”を同時に理解する

ブロンクス定説をまず押さえる

「ラップの発祥は1970年代NY・ブロンクスのブロックパーティ」と説明されることが多いです。DJがブレイクをつなぎ、MCが観客を煽る中で“話すように韻を踏む”表現が定着した、と言われています。ウィキペディア とりわけDJクール・ハークのパーティ(1520 Sedgwick Ave.)は象徴的で、ブレイクを延長する手法が後のMC/ラップを押し上げた、と紹介されています。ウィキペディア+2ウィキペディア+2 なお、「ヒップホップ=文化」「ラップ=その中核の言語表現」という整理も併せて示すと、全体像が掴みやすいです。STAND WAVE

多源流の視点を併記する

一方で、ラップ表現の源流は単一起源ではなく「多源流」と説明されることが少なくありません。アフリカ系口承文化(グリオ)や、60〜70年代のスポークンワード(ラスト・ポエッツ/ギル・スコット=ヘロン)、そしてカリブの“トースティング”(レゲエのサウンドシステムでの喋り)が互いに影響した、と言われています。ウィキペディア+3ウィキペディア+3ウィキペディア+3 詩の口演から政治的メッセージ性が受け継がれた点も重要で、初期ヒップホップの文脈理解に役立ちます。ウィキペディア こうした「ブロンクスでの定着」と「周辺文化からの流入」を両輪で見ると、“ラップの発祥=場所の一点”ではなく“文化が芽吹いた土壌の集合”として理解しやすくなります。ウィキペディア

#ラップ発祥

#ブロンクス

#トースティング

#ラストポエッツ

#ギルスコットヘロン

ニューヨーク・ブロンクスで何が起きた?——ブロックパーティとヒップホップ四大要素

ブロンクスの路上で“話すように韻を踏む”が育った背景

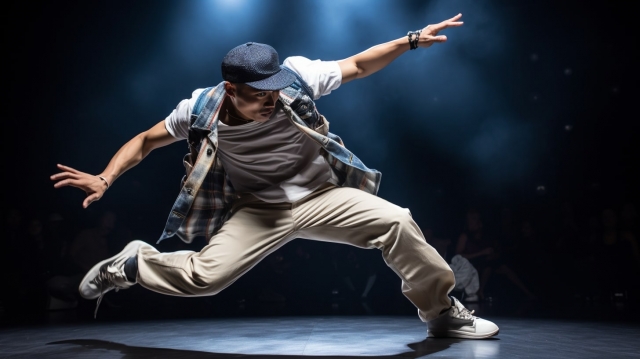

70年代のブロンクスでは、コミュニティのブロックパーティでDJが同一曲のブレイクをつないで熱を保ち、MCが観客を煽りながらリズミカルに言葉を乗せるスタイルが浸透したと言われています。こうした現場の空気が、ラップ(MC)/DJ/ブレイキン/グラフィティという“四大要素”を束ねる核になった、と整理されています。RAQ MAGAZINE | 好奇心で世界を楽しもう また、1973年のウェスト・ブロンクス(1520 Sedgwick Ave.)でのパーティが象徴的な転換点として語られることも多く、ブロンクスの路上文化がヒップホップの土壌になったと説明されています。スミソニアンマガジン+1

文化運動としての拡張——“アップタウンからダウンタウンへ”

80年代初頭、ブロンクス/ハーレムで育った言語やダンスの感覚が、ダウンタウンのクラブや多様な音楽シーンへ波及した、と言われています。人種やジャンルの壁をまたいだ交流を通じて、ヒップホップは“地域の祭り”から“都市文化”へとスケールを広げました。ティージャパン+1 その後はテレビ/ポップチャート/観光資源にも関与し、ブロンクスは“発祥地を体感できる場所”として位置づけられています。nyctourism.com

#ラップ発祥

#ブロンクス

#ブロックパーティ

#ヒップホップ四大要素

#80年代拡張

ジャマイカの“トースティング”とNYの交差——クール・ハークが運んだもの

サウンドシステムの“喋り”がブロンクスへ渡った文脈

ジャマイカでは、巨大なサウンドシステムの前でDJがリディムに乗せて“喋る”——トースティング(deejaying)という様式が育まれたと言われています。即興や定型フレーズを交えながら観客をあおる語り口は、のちのラップと親縁のスタイルとして語られてきました。ウィキペディア 1967年にキングストン出身のクライヴ・“DJクール・ハーク”・キャンベルが家族とブロンクスへ移住し、ジャマイカのパーティ文化や機材運用の感覚を持ち込みつつ、現地の若者文化に接続していった——こうした移植の過程が多くの証言で描かれています。ウィキペディア

「レコードの上で喋る」がMC/ラップの原型へ与えた影響

ブロンクスのブロックパーティでハークは、ブレイクを二台のターンテーブルで連結して踊りの熱を保ち、合間に呼びかけや決め台詞を入れる手法を磨いた、と紹介されています。これが“メリーゴーラウンド”として知られ、MCの語りをビートの上でリズミカルに提示する型を後押しした、と言われています。ウィキペディア つまり、ジャマイカ発の「声で場を操る」実践が、ニューヨークのブレイク重視のDJ技法と結びつき、“喋る”が“ラップする”へと少しずつ形を変えていった——この交差点を押さえると、発祥を一地点で断定せずに理解しやすくなります。ウィキペディア+1

#ラップ発祥

#トースティング

#クールハーク

#サウンドシステム

#ブロンクス

ラップと言葉の系譜——ポエトリー・リーディングから“ライム”へ

詩の口演がヒップホップに与えた影響(ラスト・ポエッツ/ギル・スコット=ヘロン)

「ラップの核には“言葉を声で運ぶ”文化がある」と言われています。60〜70年代のアメリカでは、ラスト・ポエッツが政治的なスポークンワードをビートと共に放ち、その語り口が後年のヒップホップに強く影響した、と整理されています。ウィキペディア+1 さらに、ギル・スコット=ヘロンはジャズやソウルに詩を織り込み、プロトラップとも形容される語りのスタイルで、意識的なラップの流れを先取りしたと紹介されることがあります。代表作や評価の文脈でも、その“語り”がヒップホップの表現を刺激した、と語られています。ウィキペディア+2ウィキペディア+2 (関連ニュース・連載はぴあエンタメ情報でも随時扱われています。) ぴあエンタメ情報

“韻(ライム)”と“フロー”の評価軸はどう育ったか(初期〜現在)

初期のMCは観客を煽るコール&レスポンスの延長で、語尾の押韻や決めフレーズを磨いていった——そう説明されることがあります。のちに押韻は多音節化・内部韻・連鎖韻へと拡張し、評価の軸に“フロー(リズム×韻×運び)”が据わっていった、と整理されています。ウィキペディア+1 現在では、ラッパーの巧拙を「韻構造の複雑さ」「ビート上の間合い」「テーマの持続」の総合で語る論考も見られます。ウィキペディア+2rapanalysis.com+2 つまり、口承の“語り”が舞台で磨かれ、録音物とシーンの相互作用で評価軸が多層化した——この流れで理解すると全体像が掴みやすいと言われています。ウィキペディア

#ラップ発祥

#スポークンワード

#ラストポエッツ

#ギルスコットヘロン

#韻とフロー

日本への伝播と現在——「ヒップホップ」と「ラップ」の関係も整理

日本に広がったルート(メディア/ダンス/言語)

日本では、映画『ワイルド・スタイル』やブレイクダンス映像、クラブの選曲をきっかけに“体で入る”受容が先行したと言われています。ダンスが入口になり、その後にDJとラップが地元化していった——そんな順路で語られることが多いです。90年代には渋谷のクラブ文化やテレビ/ラジオが後押しし、国産ヒップホップが商業的にも存在感を増した、と概説されています。ウィキペディア いまはポップスとの越境や地方シーンの自律も進み、フェスやSNSを介して“等身大のことば”が広がった、と整理されています。standwave.jp

「ヒップホップ=文化」「ラップ=言語表現」という基礎整理

ヒップホップは四大要素(DJ/MC/ブレイキン/グラフィティ)などを含む文化の総称で、ラップはその中核の“声と言葉”の実践だ、と説明されます。用語が混同されがちですが、「文化(ヒップホップ)」と「技法/表現(ラップ)」を切り分けると理解が進む、と言われています。standwave.jp 日本ではダンス/ファッション/スラングが同時に輸入されつつ、歌詞は日本語の韻や間合いで磨かれてきた——この“ローカライズ”が現在の多様性を支えています。ウィキペディア

#日本ヒップホップ

#日本語ラップ

#ダンス先行受容

#用語整理(文化と言語)

#ローカライズ