ヒップホップの定義とは?

そもそも「ヒップホップ」は何を指す言葉なのか?

「ヒップホップ」と聞くと、まず思い浮かぶのはラップやストリートファッションかもしれません。ただ、実は“ヒップホップ=音楽ジャンル”というだけでは、その本質を捉えきれないとも言われています。

本来、ヒップホップは1970年代のアメリカ・ニューヨーク、特にブロンクス地区で生まれた**「カルチャー」全体を指す概念**としてスタートしたとされています(引用元:https://standwave.jp/ヒップホップとは?簡単に-初心者必見!プロのラ/#google_vignette

その背景には、当時の若者たちが社会から疎外されながらも、「自分たちの表現の場をつくろう」とする熱い思いがあったとされています。音楽や踊りだけでなく、壁に描くグラフィティやターンテーブルを使ったDJプレイなども含めて、ヒップホップという“生き方”が育まれていったと考えられています。

音楽ジャンルとしてのヒップホップ vs. 文化としてのヒップホップ

最近では、「ヒップホップ=ラップ音楽」として語られることが多くなっています。SpotifyやYouTubeでヒップホップを検索すれば、リリックを刻む楽曲がずらっと並び、いかにも“ジャンル”として独立しているように見えるかもしれません。

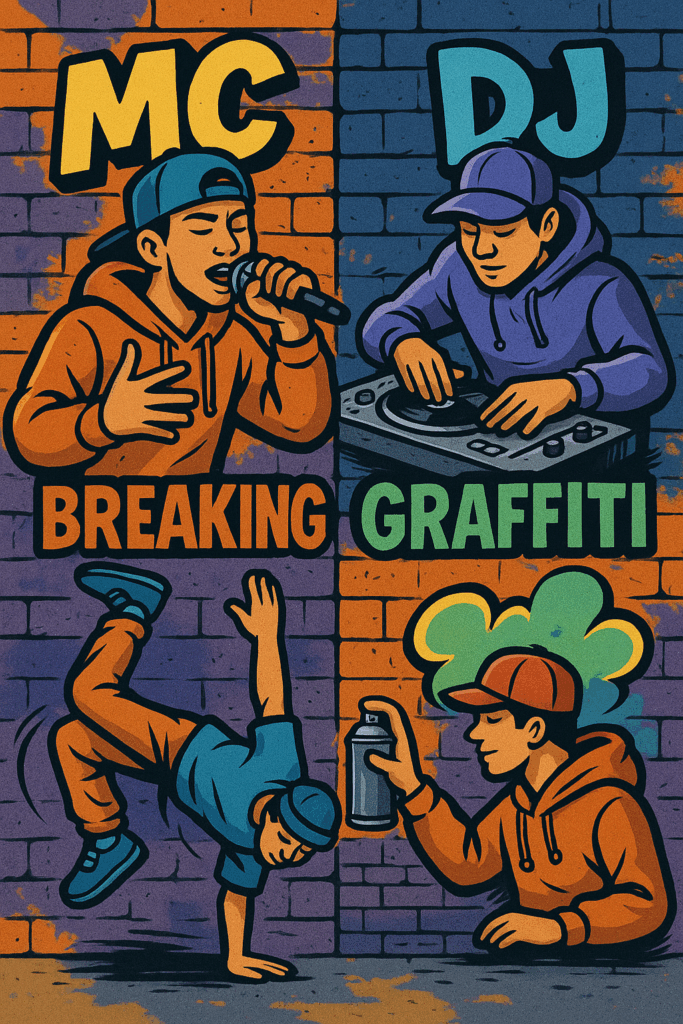

ですが、実際にはヒップホップはMC(ラップ)・DJ・ブレイクダンス・グラフィティという4つの要素で構成される「カルチャー全体」だという考え方が主流とされています。音楽だけでなく、アート・ダンス・ライフスタイルを含めた総合的なムーブメントなんですね。

つまり、ヒップホップを語るときには「曲」だけでなく、「その背景にある社会やメッセージ」にも注目すると、より深く理解できるのではないかと言われています。

たとえば、貧困や差別、政治への抗議など、社会の中で声を上げづらかった層が、自分のリアルを表現する手段としてヒップホップを選んできた、という歴史も無視できない部分です。

#ヒップホップの定義

#カルチャーとしてのヒップホップ

#ラップとヒップホップの違い

#ヒップホップの4大要素

#社会と音楽の関係性

ヒップホップを構成する4つの要素

MC(ラップ)|言葉で世界をつくる表現者たち

ヒップホップの4大要素のひとつが「MC(エムシー)」、つまりラップをする人たちのことです。MCとは「Master of Ceremony」の略で、イベントを盛り上げる司会者のような役割からスタートしたと言われています。

やがて、マイクを通してリズムに乗せて言葉を繰り出す“ラップ”が定着し、今ではヒップホップを象徴するスタイルのひとつとして広く知られています(引用元:

https://standwave.jp/ヒップホップとは?簡単に-初心者必見!プロのラ/#google_vignette

MCはただ韻を踏んでいるだけではありません。社会へのメッセージ、仲間へのリスペクト、個人の信念や日常まで――ラップの中には、その人のリアルが詰まっていると言われています。

DJ(ターンテーブリスト)|音の流れを操る職人

MCと並んで欠かせないのが「DJ(ディージェイ)」の存在です。クラブやライブでは、音楽を流すだけでなく、スクラッチやミックスといった技術で場の空気を作り出すのがDJの役割とされています。

ヒップホップの黎明期には、DJ Kool Herc(クール・ハーク)という人物がブレイクビーツ(踊りやすい部分)を繰り返し流し、ダンサーたちが盛り上がる空間を作ったと言われています。このスタイルが、今日のヒップホップDJ文化の原型になっているそうです。

ブレイクダンス|身体ひとつで魅せるストリートアート

ブレイクダンスは、ヒップホップカルチャーにおける「身体表現」の中心とも言える存在。地面に倒れ込みながら回転したり、驚くほどアクロバティックな動きを見せたりするこのダンスは、1970年代にNYの若者たちの間で広がり、今では世界中のバトルイベントで披露されるほどの人気ジャンルです。

技の派手さだけでなく、創造力や即興性が問われる点も、ヒップホップらしさのひとつだと言われています。

グラフィティ|壁をキャンバスにした“言葉なき叫び”

グラフィティ(Graffiti)は、ストリートの壁や電車にスプレーで描かれるアートであり、ヒップホップの“視覚的要素”を担っています。一見すると落書きに見えるかもしれませんが、そこには名前(タグ)やメッセージ、アイデンティティが込められていることが多いです。

当初は社会からの反発も多かった表現方法でしたが、今ではアートとして評価されることも増えており、「誰の許可も得ずに、自分の存在を主張する」という点で、ヒップホップ精神そのものを表現していると考えられているようです。

#ヒップホップ4大要素

#ラップとMCの違い

#DJ文化とスクラッチ

#ブレイクダンスの魅力

#グラフィティはストリートのアート

ヒップホップのルーツと歴史背景

1970年代・ニューヨーク・ブロンクスで始まった“声なき声”の表現

ヒップホップの起源は、1970年代初頭のアメリカ・ニューヨーク、特にブロンクス地区にあると言われています。この時代のブロンクスは、失業率の高さや治安の悪化、人種間の分断といった社会的な課題を多く抱えていました。そんな中、行き場を失った若者たちが、自分たちの存在を示すために編み出したのがヒップホップという文化だったと語られています(引用元:

https://standwave.jp/ヒップホップとは?簡単に-初心者必見!プロのラ/#google_vignette

警察や行政から顧みられることのなかった当時の黒人・ラティーノ系の若者たちは、路上や公園、地下鉄の車両など“与えられた場ではなく、自分たちで見つけた場所”を舞台に、自分たちの想いやスタイルを自由に表現し始めたそうです。

音楽、ダンス、グラフィティ…そのすべてが「声を奪われた若者たちによる、声なき抵抗」だったとも解釈されています。

アフリカ・バンバータとクール・ハークの存在

ヒップホップ文化を形作るうえで大きな影響を与えた人物として、**DJクール・ハーク(DJ Kool Herc)とアフリカ・バンバータ(Afrika Bambaataa)**の名前がよく挙げられます。

クール・ハークは、パーティーの場で“ブレイク(盛り上がる部分)”だけを繰り返して流すという革新的なDJプレイを生み出した人物とされています。これが後に、ブレイクダンスやラップの発展につながっていきました。

一方のアフリカ・バンバータは、暴力や犯罪に巻き込まれていた若者たちに「音楽で自分を表現する道」を提示した人物として語られています。彼が立ち上げた団体「ズールー・ネイション(Zulu Nation)」は、音楽・平和・知識を掲げたヒップホップの精神的基盤を築いたとも言われています。

こうした“始まり”の物語があるからこそ、今でもヒップホップは「リアルを語る文化」「社会への声」として強い意味を持ち続けているのかもしれません。

#ヒップホップの起源

#ブロンクスの歴史的背景

#DJクールハークの影響

#アフリカバンバータの思想

#若者文化と社会変革

ヒップホップの定義が広がっている理由

ヒップホップの定義が広がっている理由

音楽だけじゃない、“文化”としての広がり

もともとヒップホップは、音楽というよりもカルチャー(文化)全体を指す言葉として生まれたと言われています。MC(ラップ)やDJプレイだけでなく、ブレイクダンスやグラフィティなど、ストリートでの自己表現を重視する若者たちの「ライフスタイル」そのものがヒップホップだった──そうした背景があるからこそ、定義がひとつに絞られにくいのかもしれません(引用元:https://standwave.jp/ヒップホップとは?簡単に-初心者必見!プロのラ/#google_vignette

さらに時代の変化とともに、ヒップホップは音楽ジャンルとして商業的にも大きく成長しました。それに伴い、ファッション・映像・SNSなどの領域にも拡張され、ひとつのスタイルとして定着するようになったと考えられています。

ファッションやSNS、映像表現への広がり

最近では、音楽そのものを作らない人でも「ヒップホップっぽい服装」や「BGMにビート系を使った動画」などで、自然とヒップホップの雰囲気を取り入れている場面が増えていますよね。

たとえば、バケットハットやビッグシルエット、ゴールドアクセといったファッションアイテムは、もともとヒップホップカルチャーに由来するものが多いとされており、Z世代の間では“おしゃれ”の一部として定着してきているようです。

また、TikTokやYouTube Shortsのようなショート動画の中でも、ヒップホップのトラックや言い回しが頻繁に使われており、言葉だけでなく空気感ごと共有されているのが特徴だと分析されています。

日本独自の解釈も定着しつつある

日本におけるヒップホップも、アメリカのコピーではなく、独自の文脈とスタイルで進化してきたと言われています。たとえば、社会問題や政治への批判をテーマにしたラップもあれば、日常の些細な出来事や恋愛を綴る“共感系リリック”が広がってきたのも、日本らしい表現の一つと見ることができます。

「定義がひとつに定まらない」のではなく、「使う人の数だけ解釈がある」というのが、今のヒップホップのリアルな姿なのかもしれません。

#ヒップホップの意味の変化

#音楽以外への拡張

#ストリートカルチャーの進化

#日本独自のヒップホップ観

#ファッションと自己表現

現代社会におけるヒップホップの意味と役割

若者の自己表現とコミュニティ形成の手段として

ヒップホップは、もともと社会に居場所がなかった若者たちの「声なき声」を可視化する手段として生まれたといわれています。そして今、時代が変わってもその本質は残り続けており、自己表現の方法として、多くの若者に選ばれているようです。

特にラップは、言葉を武器に感情や意見を発信できるツールとして支持を集めており、「自分のことをうまく言葉にできなかった人が、リリックなら言えるようになった」と語るケースもあるようです。

音楽制作アプリやSNSの普及により、誰でも自宅から自分の曲を発信できる時代になったことで、ヒップホップが“特別な人のもの”ではなく、“誰でも使える表現手段”として定着してきたとも指摘されています(引用元:https://standwave.jp/ヒップホップとは?簡単に-初心者必見!プロのラ/#google_vignette

仲間とのサイファーやバトルを通じて「言葉でつながる」という文化があるのも、ヒップホップならではの魅力です。

社会への問題提起・記録・対話の文化

もうひとつ注目すべきは、ヒップホップが社会的なメッセージを発する手段として使われてきたことです。貧困、差別、教育格差、政治への疑問――。こうしたテーマを、ニュース番組や新聞とは違った形で、ラップや映像で届けるという流れが国内外で広がりを見せているようです。

近年では、「自分たちの“リアル”をラップにすることで、社会に問いを投げかける」といったアーティストが注目されるケースもあり、「表現」から「対話」を生む場になっているのではないか、という指摘もされています。

日本でも、社会的課題をテーマにした楽曲が増えてきており、「政治=遠いもの」だった若者が、ヒップホップを通して世の中に興味を持つきっかけになった、という声もあります。

“多様性の象徴”としての役割

現代のヒップホップは、国籍・性別・バックグラウンドを問わず、多様な人たちがそれぞれの表現を持ち寄る場にもなっています。必ずしも貧困や社会問題に対するメッセージである必要はなく、ライフスタイルや恋愛、内面の葛藤など、自分のテーマを自由に扱えるという点も、多くの人がヒップホップに惹かれる理由のひとつと考えられているようです。

“自分の言葉を信じていい”“ありのままを語ってもいい”という土壌があるからこそ、ヒップホップは今も多くの人々の心をつかんでいるのではないでしょうか。

#ヒップホップの社会的役割

#自己表現とラップ

#若者文化とリアルな声

#多様性とコミュニティ

#音楽と社会の接点

アーティストとしてのプロフィールと音楽スタイルを徹底解説-300x169.png)