キーコードの基本的な意味とは?

音楽制作において「キーコード」という言葉は非常に重要な役割を果たします。音楽の構造を理解するために欠かせない要素であり、曲の雰囲気や感情を決定づける大切な役割を持っています。今回は、キーコードの基本的な意味とその重要性について解説します。

キーコードとは?

キーコードとは、音楽における「調」に関連するコードのことを指します。調とは、音楽の中で使用される音の集まりを決めるもので、特定のキー(例えば、Cメジャー、Aマイナー)に基づいて曲が進行します。この「キー」を元に作られるコード群をキーコードと呼び、曲の基本的な和音の枠組みを提供します。一般的に、キーコードはその調に基づく和音の中で最も重要なものを指し、メロディやハーモニーを支える役割を果たします。

キーコードとスケールの関係

キーコードを理解するためには「スケール」の概念を知っておく必要があります。スケールは、ある特定の音階に基づく音の並びを指し、キーコードはそのスケールに基づいて選ばれた和音を指します。例えば、Cメジャースケール(ドレミファソラシド)に基づいたキーコードは、Cメジャー、Dマイナー、Eマイナーなどが含まれます。つまり、キーコードはスケールを基に和音を作り出し、音楽に一貫性をもたらすのです。

キーコードの役割と重要性

キーコードは、楽曲全体の「ハーモニー」と「雰囲気」を決定します。例えば、Cメジャーキーの曲は明るく、楽しい印象を与えやすいのに対し、Aマイナーキーの曲は少し切なく、落ち着いた雰囲気を持つことが多いです。これにより、作曲者は曲の感情を操作するためにキーコードを意図的に選びます。また、キーコードは楽曲の進行にも影響を与え、コード進行によってリズムやテンポ、メロディの流れが決まります。

まとめ

キーコードは、音楽制作において非常に重要な概念であり、曲の「調」と「和音」に密接に関わります。キーコードを理解することで、作曲やアレンジの際により効果的に楽曲を作り上げることができます。また、曲の感情や雰囲気を決定づけるため、音楽の表現力を高めるためにもキーコードの選択は非常に重要です。

#キーコード #音楽理論 #作曲の基本 #音楽制作 #コード進行

キーコードの選び方

音楽制作において、キーコードの選び方は曲の雰囲気を決定づける非常に重要な要素です。曲の感情を表現するために、どのキーコードを使うかを慎重に考えることで、音楽に深みと感動を加えることができます。この記事では、キーコードの選び方に関する基本的な考え方と、いくつかの実践的なアプローチを紹介します。

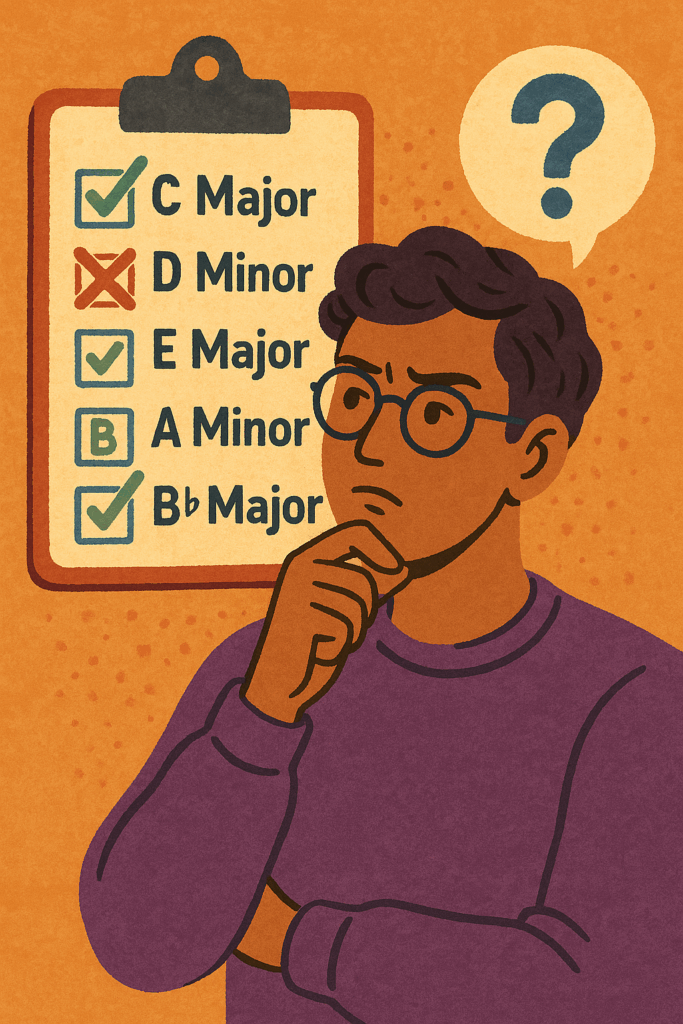

キーコードを選ぶ際の基本的な考え方

キーコードを選ぶ際に最も重要なのは、そのキーが持つ特性と、曲のテーマや雰囲気をどう結びつけるかです。例えば、メジャーキーは明るくポジティブな印象を与えることが多いのに対して、マイナーキーは切なく、哀愁を帯びた雰囲気を作り出します。どのような感情を伝えたいのかを考えながら、最適なキーを選んでいきましょう。

また、キーコードの選択は曲の進行に大きな影響を与えます。例えば、Cメジャーの曲であれば、Cメジャー、Fメジャー、Gメジャーといったコードが自然に進行しますが、キーコードを変えることで新しい印象を作り出すことができます。例えば、サビに向けてキーコードを変えることで、曲全体にダイナミクスを加えることができます。

曲のジャンルとキーコードの関係

キーコードの選び方は、曲のジャンルにも影響されます。例えば、ジャズやブルースではセブンスコードやテンションコードがよく使われますが、ロックやポップスではシンプルなメジャーコードやマイナーコードが多く使われることが一般的です。曲のジャンルに合ったキーコードを選ぶことで、より一層そのジャンルの特徴を活かすことができます。

また、レゲエやヒップホップなど、特定のリズムに合わせたコード進行が求められるジャンルでは、キーコードもリズムに合ったものを選ぶことが重要です。例えば、レゲエではリズムのアクセントが強調されるため、キーコードもそのリズムに合わせた配置が必要です。

キーコード選びに役立つツールとリソース

キーコードを効果的に選ぶためには、音楽理論を学ぶことが有効です。例えば、スケールやモードに基づいたコード選びを学べば、自然なコード進行が作りやすくなります。また、DAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)内で自動的にコード進行を提案してくれる機能を使うのも良い方法です。

音楽理論を活かしながら、自分の作りたい曲にぴったりなキーコードを選ぶことで、よりプロフェッショナルで感動的な楽曲が完成します。

#キーコード #音楽理論 #コード進行 #作曲の基本 #音楽制作

キーコードの活用方法

音楽制作において、キーコードの選び方は曲の雰囲気や感情を大きく左右します。キーコードを適切に活用することで、楽曲に深みを与えたり、聴き手に印象を残すことができます。この記事では、キーコードをどのように活用すれば効果的な音楽制作ができるかについて説明します。

キーコードとコード進行の組み合わせ

キーコードを活用するために最も基本的なのは、コード進行の組み合わせです。例えば、メジャーキーとマイナーキーの違いを理解し、曲の流れに合わせて適切なコード進行を選びます。メジャーキーは明るく、楽しい雰囲気を作り出すのに対し、マイナーキーは切なく、エモーショナルな印象を与えることができます。これらを交互に使うことで、曲のダイナミクスを強調することができます。

例えば、Cメジャー、Fメジャー、Gメジャーの進行(I-IV-V進行)は、ポップスやロックでよく使われるシンプルで効果的なコード進行です。このような基本的な進行から、ジャズやブルースのようにより複雑なコード進行へと発展させることも可能です。

キーコードの変更で曲に変化を加える

キーコードの活用法として、サビに向けてキーを変えることで楽曲に変化を加える方法があります。例えば、最初のパートがCメジャーで始まり、サビではDメジャーに変更することで、聴き手に新たな感動を与えることができます。この技法は多くのヒットソングでも使われており、楽曲をよりダイナミックにするために非常に効果的です。

また、キーを変えることで曲の雰囲気を一変させることができ、最初は落ち着いた印象だった曲が、サビで突然エネルギッシュに変わることも可能です。このような方法で、聴き手に意外性を提供し、楽曲の記憶に残る部分を作ることができます。

モードとスケールを活用したキーコードの選び方

音楽制作では、キーコードの選び方に加えて、モードやスケールを理解することも重要です。例えば、ドリアン・モードやフリジアン・モードは、通常のメジャー・マイナーとは異なる雰囲気を作り出すことができ、特にジャズやエレクトロニカのジャンルで活用されています。

ドリアン・モードは、マイナーキーに似ていますが、7度の音が自然に感じられ、通常のマイナーコード進行に新たな風を吹き込むことができます。これにより、よりユニークで洗練されたサウンドを作ることが可能です。

コード進行におけるキーコードの効果的な使い方

最後に、コード進行を作成する際にキーコードをどのように活用するかについても考えてみましょう。例えば、シンプルなI-IV-V進行でも、コードにテンションを加えることで、曲に独自のカラーを加えることができます。セブンスコードやナインスコードを使用することで、コード進行に豊かな響きを持たせることが可能です。

また、テンポやリズムに合わせて、コードをどのタイミングで使うかも重要です。例えば、ビートが強調される部分ではシンプルなコード進行でリズムを強調し、サビでは複雑なコード進行で感情を高めることができます。

#キーコード #コード進行 #音楽制作 #作曲 #音楽理論

よくあるキーコードの種類とその説明

音楽制作において、キーコードは楽曲のベースとなる重要な要素です。今回は、よく使用されるキーコードの種類とその特徴について解説します。これらを理解することで、より多様な音楽表現が可能になります。

メジャーキーとマイナーキー

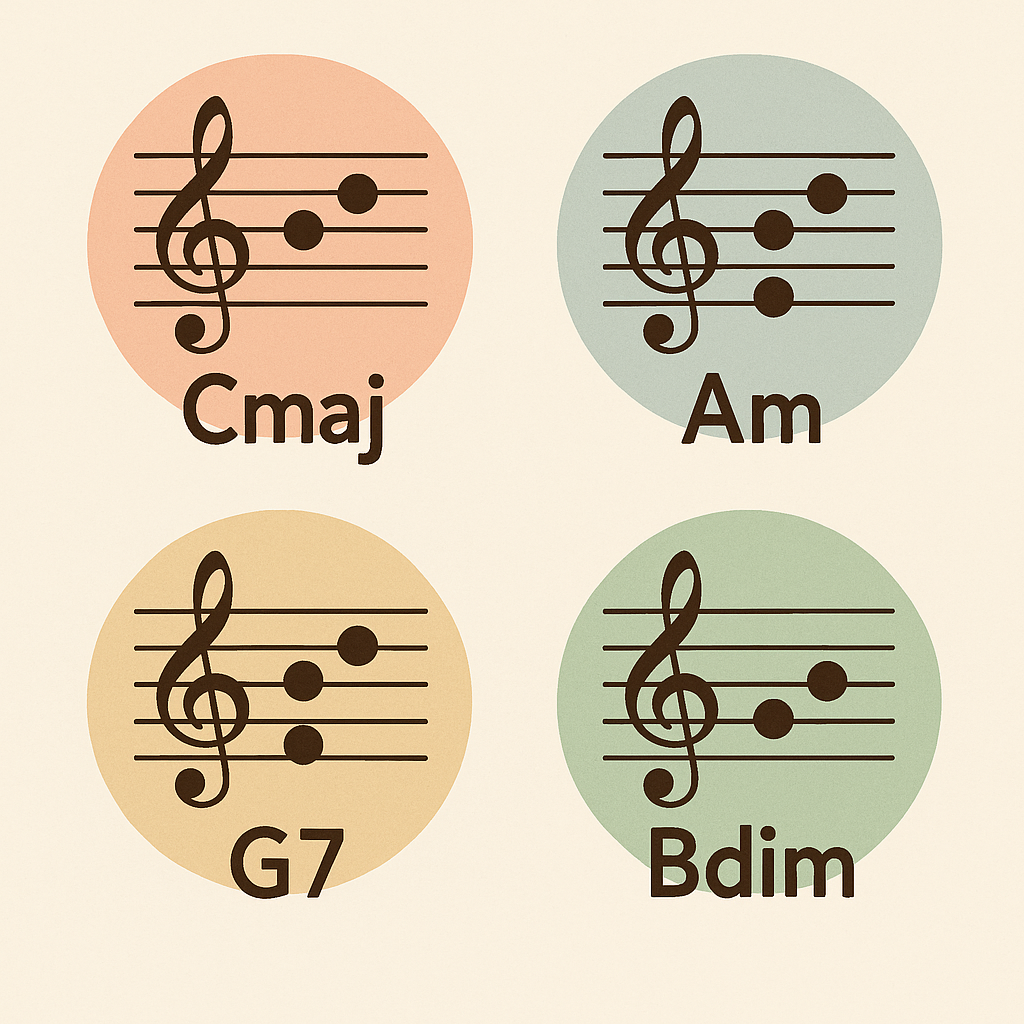

最も基本的なキーコードには、メジャーキーとマイナーキーがあります。メジャーキーは、明るく、楽しく感じさせるサウンドが特徴です。例えば、Cメジャーコード(C-E-G)などが挙げられます。これに対して、マイナーキーは、切なく、悲しげな雰囲気を作り出すため、音楽に深みを加えることができます。例えば、Aマイナーコード(A-C-E)は、シンプルでありながら感情的な表現を可能にします。

ドミナントコードとトニックコード

ドミナントコードは、楽曲の中で最も「強い」印象を与えるコードです。例えば、G7(G-B-D-F)などのコードがドミナントコードにあたります。これは、曲の中での緊張感を高める役割を果たし、その後に続くコードを引き立てるために使われます。

一方、トニックコードは、曲の中心となるコードで、安定感や安心感をもたらします。Cメジャーコード(C-E-G)は、トニックコードの代表例で、楽曲を落ち着かせる役割を担います。これらのコードを効果的に使い分けることで、曲に流れを作り出すことができます。

セブンスコードとナインスコード

セブンスコード(例えば、C7)やナインスコード(例えば、C9)は、音楽にさらに深みと複雑さを加えるために使われます。セブンスコードは、特にジャズやブルースなどでよく使われ、メロディとハーモニーに対して豊かな表現を提供します。

ナインスコードは、セブンスコードにさらに9度の音を加えることで、より一層の緊張感を生み出します。これを使うことで、メロディとコード進行に新しい次元を加えることが可能です。

増四度と減五度コード

増四度(例えば、C-F#)や減五度(例えば、C-Gb)コードは、音楽に独特の響きを与えるため、特定の場面で使うと非常に効果的です。増四度は、明るく少し奇抜な印象を与える一方、減五度は不安定でダークな雰囲気を作り出します。これらのコードは、特に映画音楽やドラマチックなシーンで多用されます。

オスティナートコードとリズムパターン

キーコードはリズムパターンと組み合わせることで、さらに表現力を高めることができます。オスティナート(同じフレーズやコード進行を繰り返すテクニック)を使用することで、リズムが進行する中でコードが繰り返し使われ、強い印象を与えることができます。

#キーコード #音楽理論 #メジャーキー #マイナーキー #セブンスコード

キーコードの重要性と音楽制作への影響

音楽制作におけるキーコードは、楽曲の感情や雰囲気を形作る非常に重要な要素です。特に、ラップやポップミュージック、ジャズなど、さまざまなジャンルで使われるキーコードは、音楽の進行や表現に深い影響を与えます。この記事では、キーコードの役割とその重要性について詳しく解説します。

キーコードとは何か?

キーコードとは、音楽の「キー」(調)を構成する基本的なコードのことを指します。メジャーキーやマイナーキーなど、調性によって使用されるコードが決まり、これらを基に音楽が展開されます。例えば、Cメジャーキーでは、C、F、Gなどのコードが主要な役割を果たします。このように、キーコードは音楽の基盤を形成する重要な要素となります。

キーコードの選び方と重要性

音楽制作において、キーコードを選ぶことは楽曲の雰囲気を決定づける作業です。例えば、メジャーキーを選べば明るく開放的な印象を与えることができ、マイナーキーを選べば、切なく深みのある感情を表現することができます。この選択は、楽曲のテーマやメッセージを反映させるために非常に重要です。また、ドミナントコードやトニックコード、セブンスコードなどを駆使して、曲の中でテンションを作り出すことも可能です。

重要な役割を果たすコード進行

コード進行は、キーコードをどの順番で並べるかによって音楽の感情を大きく変えることができます。例えば、Cメジャー、Aマイナー、Fメジャー、Gメジャーというシンプルな進行でも、リズムやテンポ、アレンジによって全く違った雰囲気の曲に仕上げることができます。このように、キーコードをどのように使うかは、音楽制作におけるクリエイティビティを引き出すための重要な鍵となります。

キーコードがもたらす感情的な影響

音楽は感情を喚起する力を持っていますが、その感情の伝達においてキーコードは大きな役割を果たします。例えば、ハッピーな気分を表現するためにメジャーコードを多く使用したり、悲しみや切なさを表現するためにマイナーコードを多く使ったりします。これにより、リスナーは音楽を通じて強い感情的な共鳴を感じることができるのです。

結論

キーコードは、音楽の基盤を作る重要な要素であり、どのコードを選び、どのように組み合わせるかによって、楽曲のメッセージや感情が大きく変わります。音楽制作において、キーコードを適切に活用することで、より深い表現力と独自性を持つ楽曲を作り上げることができます。

#キーコード #音楽制作 #コード進行 #音楽理論 #メジャーキー