フリースタイルとは?まず知るべき基礎

フリースタイルの定義と特徴

フリースタイルとは、即興で自分の感情や考えを表現するスタイルのことを指します。特にヒップホップシーンでは、ラッパーがその場でリリック(歌詞)を作り、リズムに乗せて自由に言葉を紡ぐ「フリースタイルラップ」が代表的です。

準備された台本や決まった動きに頼らず、その瞬間の空気を感じながら生み出す表現であるため、「即興性」が最大の特徴と言われています(引用元:Standwave)。

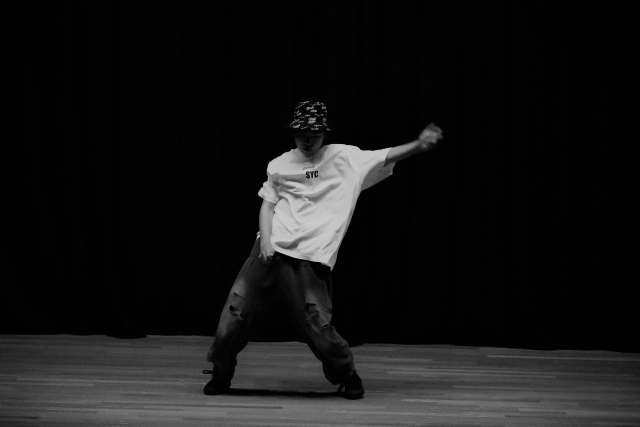

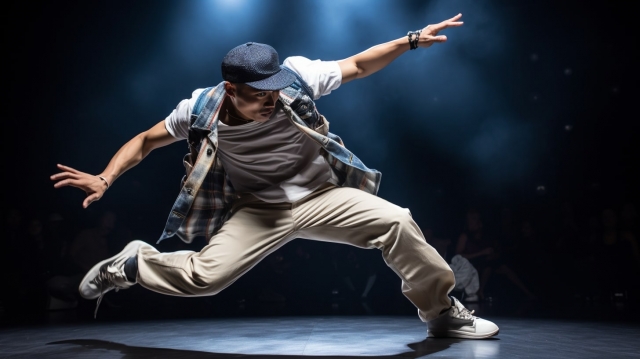

また、フリースタイルはラップだけに限らず、ダンスやDJプレイ、アートなどさまざまなジャンルにも存在します。ダンサーにとってのフリースタイルは、音に合わせて体を即興的に動かし、表現することだと言われています(引用元:Dance School Brushup)。

フリースタイルが難しい理由とその魅力

「頭が真っ白になって言葉が出てこない」「ビートに乗り切れない」といった悩みを持つ人は少なくありません。これは、即興ゆえに瞬時の思考力と表現力が求められるからです。

しかし、その難しさこそがフリースタイルの醍醐味でもあります。準備された台詞を読むのではなく、「その瞬間に何を感じ、どう伝えるか」で勝負するからこそ、リアルで人間味のあるパフォーマンスが生まれると言われています。観客との一体感やその場の反応がダイレクトに返ってくるのも、他にはない魅力の一つです。

初心者が意識したい“心構え”

初心者のうちは、「上手くやろう」とするよりも**“自分を出すこと”を大切にする方が上達が早いと言われています。言葉に詰まっても、それをそのまま表現に変える柔軟さがポイントです。

また、失敗を恐れず、思ったことを声に出す勇気が何より大切です。最初は「語彙力がない」「リズムが取れない」と感じても問題ありません。多くのフリースタイラーが、最初は言葉に詰まりながらも、少しずつ“自分らしさ”を掴んでいったと語っています。

そしてもう一つ大切なのは、「観客や相手を楽しませる気持ち」**を忘れないこと。バトルやサイファー(即興セッション)では、自分を見せるだけでなく、場の空気をつくる意識が重要だと言われています。

参照元:

フリースタイルは、「自由に表現する」ことの楽しさと難しさが共存するジャンルです。

上手さよりも“自分らしさ”を見せること、それこそが最初の一歩と言えるでしょう。

#フリースタイル

#即興性

#自己表現

#心構え

#初心者向け

フリースタイル上達の“土台スキル”

言葉のストック・語彙力を増やす

フリースタイルを上達させるうえで、言葉の引き出しをどれだけ持っているかが重要だと言われています。即興で思いつく言葉が少ないと、ラップの流れが止まりやすくなってしまうためです。

日常の中で出会う単語やフレーズをメモしたり、ニュース・映画・本などから表現の幅を広げていくことが、地道ながら確実なトレーニングになります。HIP HOP BASEでも、ラッパーが語彙を増やすために「日常のスラング」や「擬音語の使い方」を意識していると紹介されています(引用元:HIP HOP BASE)。

また、LIB-blogでは「言葉のリズムを感じながら覚えることが、即興時の反応を速くする」とも言われています(引用元:LIB-blog)。

韻を踏む技術とコツ

フリースタイルに欠かせないのがライム(韻)を踏むスキルです。韻を踏むとは、語尾や音を意図的に揃えてリズミカルに聞かせる技術のこと。これが自然にできると、聞き心地が良く、流れのあるラップになります。

mensholiday.tokyoでは「最初は単純な母音韻から練習するのがコツ」と紹介されています。たとえば“あ・い・う・え・お”を意識して、似た音の単語を探すことから始めると良いとされています(引用元:MEN’S HOLIDAY)。

フロー(流れ)とビートの乗せ方

フリースタイルでは、言葉の並べ方だけでなく“流れの心地よさ”も評価されると言われています。

mensholiday.tokyoによると、「リリックの内容よりもフロー(音の流れ)で観客を魅了することも多い」とされており、音の抑揚や間の取り方を意識することが大切です。

自分の声のトーンやテンポを変えてみたり、ビートに合わせて呼吸を整える練習を繰り返すことで、自然と“乗れる感覚”がつかめるようになるとされています。

即興力を鍛える練習法

アメブロでは、フリースタイルの即興力を上げるには「止まらずに話し続けること」が重要だと紹介されています(引用元:アメーバブログ)。

たとえば1分間、思いついた言葉を途切れずに話す練習をするだけでも、思考の瞬発力が鍛えられると言われています。

テーマを毎回変えたり、身近なもの(部屋の中の物など)を題材にすることで、即興の反応速度と柔軟性が磨かれます。

音とリズムを身体で感じる訓練

最後に欠かせないのが、音を“聴く”ではなく“感じる”こと。リズム感は座学で身につくものではなく、体で覚えるものです。

ビートに合わせて軽くステップを踏んだり、首を振りながらリズムを刻むだけでも、音のグルーヴを体に染み込ませる練習になります。

フリースタイルでは、耳だけでなく体全体で音を受け取る感覚が重要だと言われています。

フリースタイルは“才能”ではなく、“地道な積み重ね”で上達していくジャンルです。語彙・韻・フロー・即興力・リズム感——これらを少しずつ鍛えることが、確かな成長につながります。

#フリースタイル

#韻を踏む

#語彙力

#即興力

#リズム感

具体的な練習メニュー・コツ

日常で「言葉を引き出す」訓練

フリースタイルの即興力を鍛えるうえで、日常の中から言葉を拾い上げる習慣が大切だと言われています。

たとえば、街中の看板や広告のコピー、ニュースの見出しなどを即興のネタに変えてみると、自然と“言葉の反射神経”が磨かれます。

「ラップはセンスではなく観察力」とも言われており、身の回りにある言葉をどう使うかが、表現の幅を広げる鍵になるそうです(引用元:Rokesaka.com)。

気になった単語をスマホにメモしておくだけでも、フリースタイル中に咄嗟に使えるワードが増えていきます。

様々なビートに乗る練習

ビートを変えて練習することも、上達には欠かせません。

ゆっくりしたテンポ(BPM70前後)から始め、慣れてきたら速いビート(BPM100以上)にも挑戦してみると、自分の得意なリズムやテンポが見つかりやすいと言われています。

また、ジャンルを限定せずにジャズ・R&B・ローファイなどのビートに触れることで、自分らしいフローを発見するきっかけにもなります。

ミニ即興チャレンジ

1〜2分間、止まらずに言葉をつなげる「ミニ即興チャレンジ」も効果的なトレーニングです。

最初は意味を気にせず、とにかく止まらないことを意識するだけでOK。後から「どうすれば筋が通るか」を振り返ると、表現力が自然に磨かれていくと言われています。

この練習は、声のリズム感や瞬発力を高めるだけでなく、「頭が真っ白になっても言葉を出し続ける力」を育てるのに役立ちます。

鏡・録音を使って自分をチェック

自分のラップを録音して聴いたり、鏡を見ながら練習することで、フローや発声の癖が分かるようになります。

最初は「自分の声が変に聞こえる」と感じるかもしれませんが、それも成長の一部です。

他人の視点で自分を客観的に見ることで、テンポのズレや言葉の詰まりなど、改善点を具体的に把握できるようになると言われています。

サイファーやバトルでの学び

練習の集大成としておすすめなのが、サイファー(即興セッション)やバトルの参加・観察です。

自分が参加しなくても、他のMCのラップを生で聴くことで、語彙の使い方やフローの組み立て方、観客との空気のつくり方を肌で感じ取れます。

「上手い人を真似することから学びが始まる」とも言われており、実践的な場で得られる気づきは、机上の勉強では得られない貴重な経験です。

フリースタイルは、日々の積み重ねと“実践の場”の両方で伸びていくものです。小さな挑戦の繰り返しが、確実にあなたの即興力を強くしてくれるはずです。

#フリースタイル

#練習法

#言葉の引き出し

#ビート練習

#サイファー

バトル/ステージで勝つための“戦略的コツ”

会場の“空気を読む力”を養う

フリースタイルバトルでは、相手と観客、そして会場全体の空気を読む力が勝敗を分けることが多いと言われています。

どんなに技術的に優れていても、会場のテンションをつかめなければ響かない場面も少なくありません。

スタンドウェーブの記事では、「観客の反応を意識しながらリリックを構築することが、勝者に共通する要素の一つ」だと紹介されています(引用元:Standwave.jp)。

その場のノリや雰囲気に合わせて、語気を強めたり、あえて間を置いたりする“空気の読み方”が、バトルでの存在感を大きく左右すると言われています。

パンチラインとセットアップのタイミング

観客を沸かせるための武器が、**パンチライン(決め台詞)とセットアップ(前振り)**です。

言葉の組み立てやタイミングがズレるとインパクトが薄れますが、リズムや相手の発言を読みながら放つことで、爆発的な盛り上がりを生むことができるとされています。

Redditでは海外のMCたちが「パンチラインは技術より“流れの中で自然に出せるか”が大切」と語っており、狙いすぎないことが逆に強い印象を残すとも言われています(引用元:Reddit/r/makinghiphop)。

視覚的パフォーマンスと表現力

ラップは耳だけで楽しむものではなく、**視覚的なパフォーマンスも含めた“総合表現”**だと考えられています。

ステージ上では、体の動き・表情・マイクの持ち方・立ち位置など、すべてがメッセージになります。

観客の目を見て語るようにラップすることで、言葉に説得力が増すとも言われています。

また、声のトーンを使い分けることで感情を伝えやすくなり、聴き手の印象に残りやすくなるのです。

模倣から独自性へ――自分のスタイルを確立する

多くの初心者は、憧れのラッパーを真似ることから始めます。

これは決して悪いことではなく、模倣を通じてフローや韻の取り方を体に覚え込ませる段階だと言われています。

しかし、スタンドウェーブでも「最終的には“誰とも違う自分の声”を見つけることが重要」と指摘されています(引用元:Standwave.jp)。

模倣からオリジナリティへと進化する過程が、真の“表現者”としての成長につながると言われています。

メンタルと振り返りの重要性

最後に欠かせないのが、メンタルの安定と自己分析です。

バトルでは緊張やプレッシャーで普段の力を出せないことも多く、勝敗よりも「その日の自分をどう表現できたか」に重きを置くことが大切だと言われています。

試合後は録音や映像を見返して、良かった点・改善点を整理しましょう。失敗を“データ”として受け止めることで、次のステージへの糧になります。

ステージで輝くために必要なのは、テクニックだけではありません。

観客を感じ取り、言葉を磨き、自分のスタイルを信じる――その積み重ねが、バトルでの“本当の強さ”を育てていくのです。

#フリースタイル

#バトル攻略

#パンチライン

#オリジナリティ

#メンタル

よくある悩み・質問とその解決法

「ネタが浮かばない/言葉が出てこない」ときの対処法

フリースタイル中に言葉が出てこなくなるのは、誰にでも起こることだと言われています。そんなときは焦らず、目に見えるものや今感じていることをそのまま口に出す練習が効果的です。

たとえば「ライトが眩しい」「マイクが重い」など、目の前の状況を即興のネタにするだけでも流れが途切れません。

また、日常的に“言葉の貯金”をしておくことも大切です。スマホのメモ帳に印象的な単語をストックするなど、常に言葉を意識する習慣が即興力を高めると言われています。

「フローが定まらない」「ビートに乗れない」ときの練習法

ビートに乗る感覚は、頭で考えるより体で覚えるものです。

フリースタイルの上級者も、最初はメトロノーム代わりに足でリズムを刻んだり、首を振りながら声を出す練習から始めたと語っています。

テンポの異なるビートを使い分けて、同じリリックを複数のリズムで試すことで、自分の“乗りやすいリズム帯”が見えてくるとされています。

mensholiday.tokyoでも、「リズム感のズレを気にしすぎず、まずは楽しむことが上達の近道」と紹介されています(引用元:MEN’S HOLIDAY)。

「韻を踏めない」「語彙が少ない」と感じたときのアプローチ

韻や語彙に悩む人は多く、最初から完璧を求める必要はないと言われています。

身近な単語同士で音の響きを意識して遊んでみることが、最初のステップです。

たとえば「空」「ほら」「今ほら」など、語尾が似ているだけでも立派な韻になります。

HIP HOP BASEでは「韻を踏むことよりも、言葉を“自分のリズムで使いこなす”ことを意識するべき」とも紹介されています(引用元:HIP HOP BASE)。

ライブ・イベントで使える練習の場

一人で練習するのに限界を感じたら、サイファーやMCバトルに参加してみるのもおすすめです。

実際の現場では、他のMCのスタイルや語彙を直接感じ取れるため、自分の弱点が自然と見えてくると言われています。

観るだけでも学びになるので、最初は“聴く側”として空気を感じるのも立派な経験です。

継続できない・モチベーションが続かないとき

誰でも壁にぶつかる時期があります。そんな時は、「昨日より1行多く踏む」など小さな目標を立てるのが効果的だとされています。

また、仲間と録音を共有したりSNSに投稿することで、外からのフィードバックがモチベーションにつながるとも言われています。

完璧を求めず、「楽しみながら続ける」ことが結果的に一番の近道です。

上級者に見える壁を超える「次のステップ」

一定のレベルに達すると、伸び悩みを感じる人も多いです。

そんな時は、自分の過去の録音を聞き返し、どんな癖があるかを分析してみましょう。

また、異なるジャンルの音楽を取り入れたり、英語のフレーズを混ぜるなど、新しい刺激を加えることで表現の幅が広がるとされています。

フリースタイルは、悩むほどに深みが出るジャンルです。行き詰まりも成長の証だと捉えて、焦らず一歩ずつ積み重ねていくことが大切です。

#フリースタイル

#韻を踏む練習

#ビートトレーニング

#モチベーション維持

#サイファー