フローの意味とは?ラップにおける基本用語

ラップの世界でよく耳にする「フロー」という言葉。初心者の方にとっては、「何となく聞いたことはあるけど、実際どういう意味なの?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。ここでは、ラップにおける「フロー」の基本的な意味や、リリック・ビートとの違い、そしてなぜフローがラップの印象を左右するのかについて、わかりやすく解説していきます。

フロー=ラップの「ノリ・運び・抑揚」のこと

まず、「フロー(flow)」とは、その言葉どおり「流れ」のことを指します。ラップにおいては、言葉のリズムや抑揚、ビートに乗る“乗せ方”全体を意味すると言われています。

たとえば、同じリリック(歌詞)を読んだとしても、ゆったり語るか早口でまくし立てるかによって、全く別の印象になりますよね?それこそが「フロー」の違いです。リズムに乗って自然に言葉が流れていく感じ、あれがまさにラップにおけるフローの魅力だとされています。

また、フローは一種の個性でもあり、ラッパーによって「聴いただけで誰かわかる」くらいの特徴が現れることも珍しくありません。

フローとリリック・ビートの違いとは?

よく混同されがちですが、「リリック(lyric)」は言葉そのもの、つまり歌詞の中身を指します。一方、「ビート(beat)」はその背景に流れているリズムや音楽ですね。

ここでいう「フロー」は、そのリリックをどうビートに乗せるかという“技術”や“感覚”の部分。言い換えれば、リリックは「何を言うか」、フローは「どう言うか」と表現されることもあります。

例えるなら、ビートが道路で、リリックが車、そしてフローはその運転の仕方。スムーズに走るのか、ジグザグに攻めるのか。まさにスタイルを決める鍵といえます。

なぜ「フロー」がラップのカッコよさを左右するのか

多くのリスナーが「このラップ、かっこいい!」と感じるとき、その理由の多くはフローにあるとも言われています。どんなに言葉選びが優れていても、流れが単調だったり、ビートに乗れていなかったりすると、印象は弱くなりがちです。

逆に、言葉がシンプルでも、テンポや間、発声のタイミングが絶妙にハマると、それだけで聴き手を魅了します。つまり、フローは“伝える技術”であると同時に、“魅せる武器”でもあるということですね。

近年では、フローを意識したフリースタイルや、ライブパフォーマンスが評価される傾向も強まっており、「誰がどんなフローで乗っているか」がラッパーの評価を大きく左右するとされています。

#ラップ用語解説

#フローとは何か

#ビートとリリックの違い

#初心者向けラップ解説

#ヒップホップの基本

代表的なラップフローの種類

一口に「フロー」と言っても、そのスタイルはさまざま。リズムや音の乗せ方によって、同じリリックでも印象ががらりと変わるのがラップの面白いところです。ここでは、代表的なラップフローの種類をいくつか紹介しながら、それぞれの特徴や聴きどころを解説していきます。

メロディックフロー(歌うようなフロー)

メロディックフローは、その名のとおりメロディを意識した“歌うような”フローが特徴です。最近では、ドレイクやPost Maloneのようにラップと歌をミックスさせたスタイルが人気で、「メロディックラップ」というジャンルとしても確立されています。

音程のあるフローは、メッセージがより感情的に伝わりやすく、メロディが耳に残るので、一般層にも聴きやすいと言われています。日本でも、唄うようにフローを操るRin音やLEXなどの若手アーティストが注目を集めています。

リズミックフロー(言葉の抑揚で刻むタイプ)

リズミックフローは、リズムに対して言葉の抑揚や間(ま)でノリを生み出すタイプのスタイルです。語尾のアクセントやテンポを細かく調整し、リスナーの耳に心地よいリズムを刻み込むのが特徴です。

R-指定やKREVAのように、日本語を巧みに操ってフローを変化させるラッパーたちは、このリズミックな表現を得意としています。まるで言葉がビートと会話しているかのような聴き心地がクセになるという声もあります。

バウンスフロー、トリプレットフローなど応用例も紹介

さらに発展的なスタイルとして、「バウンスフロー」や「トリプレットフロー」も挙げられます。バウンスフローは、文字どおり“跳ねるような”リズム感が特徴。ノリの良さでフロアを沸かせるパーティーチューンなどでよく使われます。

一方のトリプレットフローは、1拍の中に3音を詰め込むようなスピーディーな運び方。MigosやTravis Scottなどが得意とするスタイルで、日本でもANARCHYやZeebraなどがトリプレットを活用しています。

こうした応用的なフローを取り入れることで、ラップ全体に独自性が出て、「聴いていて飽きない」作品に仕上がると言われています。

#メロディックフロー

#リズミックラップ

#トリプレットフロー

#フローの種類

#日本語ラップ技術

日本語ラップと英語ラップのフローの違い

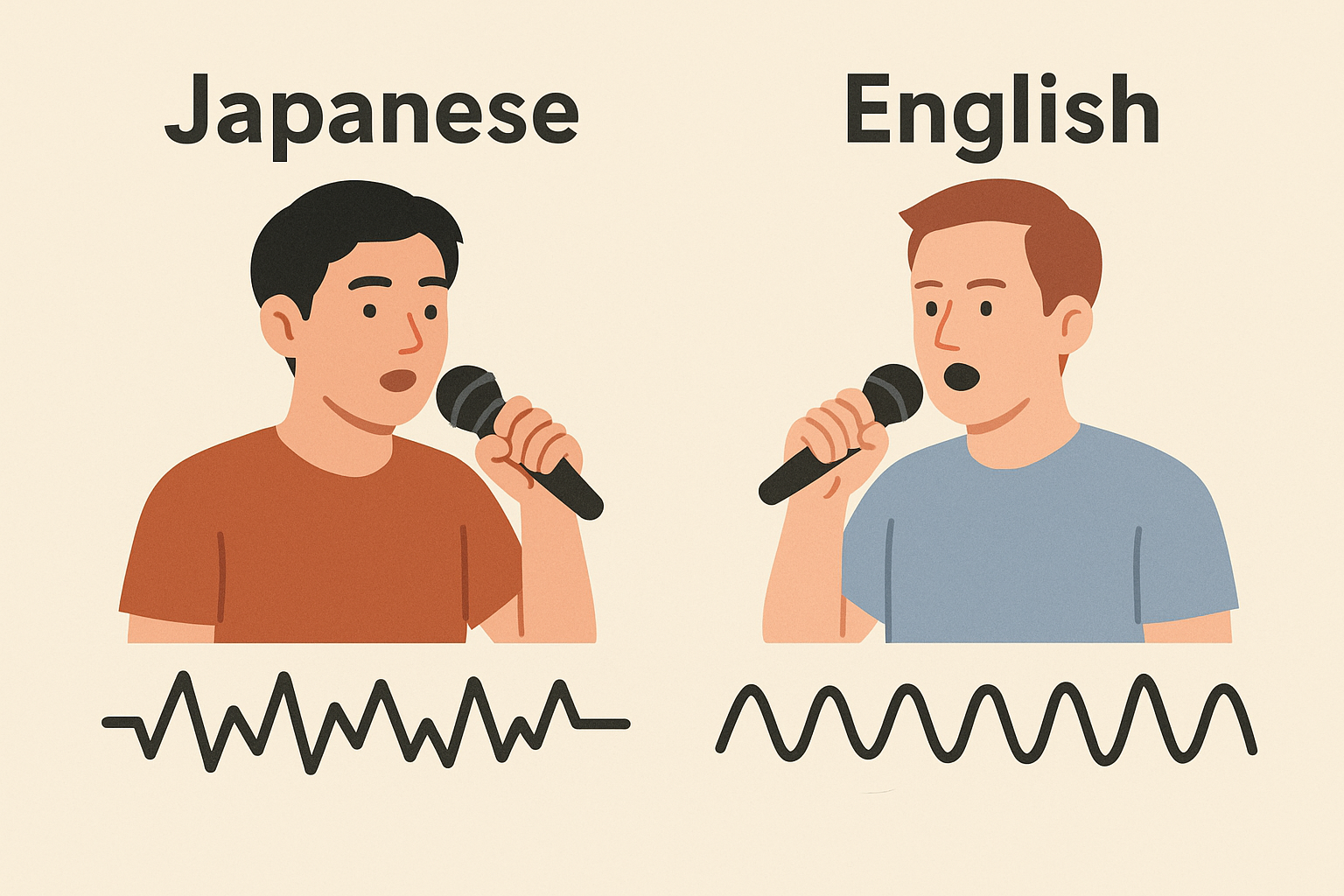

ラップという音楽ジャンルは世界中で展開されていますが、使われる言語によって「フロー」の感覚も大きく異なると言われています。特に日本語と英語では、言語構造や音の数が違うため、同じビートに乗せるにしてもラップの流れや抑揚が変わってきます。ここでは、日本語ラップと英語ラップ、それぞれのフローの特徴や難しさについて解説していきます。

日本語ラップにおける言葉選びと韻の難しさ

日本語ラップの難しさは、なんといっても語順の自由度が低く、語尾の母音が限られていることです。英語に比べて同じような響きが続きやすく、韻を踏むのに制約が多いという特徴があります。

そのため、日本語ラッパーたちは“言葉選び”に非常にこだわります。無理に英語を混ぜたりせず、日本語のリズムや響きを最大限に活かしながら、自然にフローさせる技術が求められます。

たとえば、R-指定や晋平太などは、母音の重なりや言葉遊びを駆使して、日本語で独自のグルーヴを生み出すスタイルが評価されています。「日本語でもここまでフローできるんだ」と感じさせる代表的な存在ですね。

英語ラップはシラブルの使い方が鍵になる

一方で、英語ラップはシラブル(音節)の構造が柔軟で、語尾もバラエティ豊か。1つの単語でも複数のシラブルに分けてリズムに乗せやすいのが強みです。

たとえば「international(インターナショナル)」という言葉は、英語だと“in-ter-na-tion-al”と4〜5音に分けて使えるため、細かいリズムにもピタッとハマります。こうした細分化がしやすいため、早口ラップや複雑なライム構造も比較的スムーズに表現できます。

Kendrick LamarやEminemといったラッパーは、こうした言葉の柔軟性を活かして、フローの中でリズムを自在に変化させています。まさに、英語ラップの“フローの自由度”を体現する存在と言えるでしょう。

#日本語ラップの難しさ

#英語ラップとの違い

#韻とフローの関係

#言語とラップスタイル

#ヒップホップ比較文化

有名ラッパーに学ぶ「神フロー」の実例

「かっこいいラップ」と言われる作品には、必ずと言っていいほど印象的な“フロー”が存在します。特にスキルの高いラッパーたちは、それぞれ独自のスタイルでリズムや抑揚を操り、聴き手の心をつかんで離しません。ここでは、国内外の代表的なラッパーたちの「神フロー」に注目し、それぞれの技術や特徴を見ていきましょう。

ZORN・R-指定・SKY-HIなど日本人ラッパーの分析

まず日本のラッパーから見てみましょう。ZORNは、等身大のリリックと感情がにじむフローが魅力。語尾を柔らかく落とすことで、聴く人の心に自然と染み込むようなリズムを生み出しています。

R-指定は「変幻自在のフロー」とも呼ばれ、早口・間の取り方・語尾の上げ下げなど、聴くたびに違う表情を見せるのが特徴です。彼の即興バトルでは、その瞬発的なフローテクニックがよくわかります。

SKY-HIは歌唱力とラップスキルの両方を併せ持ち、メロディックとリズミックを行き来する複雑な構成が持ち味。彼の楽曲は「どこからが歌で、どこからがラップなのか?」という境界を曖昧にするような独特のフローが光ります。

Kendrick Lamar・Eminem・Drakeら海外勢との違い

次に海外ラッパーです。Kendrick Lamarは、曲の中でフローを何度も切り替えることで有名です。低音で語りかけたかと思えば、急にリズムを刻むように畳みかける—そんな展開がリスナーを引き込みます。

Eminemはスピードと正確性の鬼才。シラブルを極限まで詰め込んだ上で、それを滑らかに流すという離れ業を披露し、まさに“マシンガン・フロー”と称される存在です。

Drakeはメロディックフローの代表格。ラップと歌を自在に行き来し、感情や雰囲気に合わせてフローを柔らかく変化させていくスタイルが特徴です。ジャンルの垣根を超えたフロー使いとして、世界的な人気を集めています。

#ZORNフロー解説

#R指定ラップスタイル

#SKYHIメロディックラップ

#KendrickLamar神フロー

#Eminemマシンガンラップ

フローを磨くには?初心者でも始められる練習法

「フローってかっこいいけど、自分には無理そう…」と思っていませんか?実は、ラップのフローはセンスだけではなく、練習によって少しずつ身につけていくことができると言われています。ここでは、初心者の方でも取り組みやすいフロー練習の基本を3つのステップでご紹介します。

リリックを書くときに意識すべきリズム

まずはリリック(歌詞)を書く段階から、フローの土台は始まっています。ただ言葉を並べるのではなく、「どこで切るか」「どこで強調するか」など、読みながらビートを感じる意識が大切です。

例えば、4小節ごとにまとまりを作って、リズムに乗せやすい言葉選びをしてみるのがおすすめ。母音の響きや語尾のリズムも意識すると、自然と“乗りやすい”フレーズになっていきます。

最初は短いフレーズでも大丈夫。リズムに合わせて口に出しながら、自分なりのテンポを探してみましょう。

ビートに乗せて声に出す練習のやり方

次に大事なのが、実際にビートに乗せてリリックを声に出す練習です。書いた言葉をただ読むのではなく、音源(インスト)を流しながら声に出して合わせてみることがポイント。

リズムに遅れたり走ったりしてしまう場合は、YouTubeなどで「Boom Bap系」や「Lo-Fi系」の落ち着いたテンポのビートを選ぶとやりやすいです。

最初は難しく感じるかもしれませんが、繰り返していくうちに口が自然とビートに馴染んできます。自分の声をスマホで録音して、あとで聴き返すのも上達の近道です。

YouTubeやフリースタイル動画から学ぶコツ

上手い人のフローを真似るのも練習法のひとつ。YouTubeで公開されているフリースタイルバトルやライブ動画は、フローの実例を学べる教材としてとても優れています。

たとえば、「R-指定 フリースタイル」や「KREVA ライブ」などで検索すると、プロのラッパーがどんな風にリズムに乗っているのかがよくわかります。

最初は一語一句マネする必要はありません。「こんな風に言葉を置いてるんだ」「この間の取り方うまいな」と気づくところから始めて、自分なりのフローに活かしてみてください。

#ラップ初心者向け練習法

#フロー練習の基本

#ビートに乗るコツ

#リリックとリズム感

#YouTubeで学ぶラップ