日本のヒップホップシーンとは?

ヒップホップ文化の日本への導入

日本のヒップホップシーンは、1980年代後半から1990年代初頭にかけて、アメリカのヒップホップ文化を取り入れる形で発展しました。初期の日本のヒップホップは、アメリカの音楽やファッション、ダンスに強い影響を受けていましたが、次第に独自のスタイルが生まれ、日本の社会や文化に適応した形で進化していきました。特に、ラップやDJ、ブレイクダンスは、街のイベントやクラブシーンを中心に広まり、若者たちの間で次第に浸透していったと言われています。

初期のアーティストとシーンの形成

日本におけるヒップホップシーンの形成には、いくつかの重要なアーティストやグループの活動が欠かせません。例えば、初期の代表的なアーティストである「Rhymester」や「DJ Krush」などは、早い段階から注目を集め、ヒップホップの認知度向上に大きな役割を果たしました。彼らの活動を通じて、ラップ音楽だけでなく、ヒップホップ文化全般が日本の音楽シーンに深く根付くこととなりました。

日本独自のヒップホップ文化の発展

1990年代後半から2000年代にかけて、日本のヒップホップは独自の文化を形成し、世界に誇る音楽ジャンルとして成長を遂げました。特に「ライムスター」や「KREVA」、「ZEEBRA」などのアーティストは、その後のヒップホップシーンを牽引し、日本語のラップにおいても洗練された技術を見せるようになりました。また、ヒップホップのファッションや言語が、若者たちの間で新たなトレンドを作り出し、シーンの進化を加速させました。

ヒップホップシーンの多様化と新たな波

2000年代中盤以降、ヒップホップシーンはさらに多様化し、アンダーグラウンドからメインストリームへと進出しました。特に、YouTubeやSNSの普及によって、若いアーティストたちが自らの音楽を広める機会を得ることができたため、シーンは一層活発に。ラップバトルやフリースタイルラップの人気も急上昇し、個性豊かなアーティストたちが次々と登場するようになりました。

現代の日本のヒップホップシーンとその影響

現在の日本のヒップホップシーンは、若いアーティストたちの活躍により、以前よりもさらに多様化しています。特に、音楽だけでなく、ファッションやアート、社会的メッセージを発信する場としても大きな役割を果たしており、社会現象にまでなっています。SNSやストリーミングサービスの登場によって、音楽の消費スタイルも変化し、ヒップホップは日本の音楽シーンの中で欠かせない存在となりました。

#日本ヒップホップ #ヒップホップシーン #日本音楽シーン #ラップ #ヒップホップ文化

日本のヒップホップ相関図の重要性

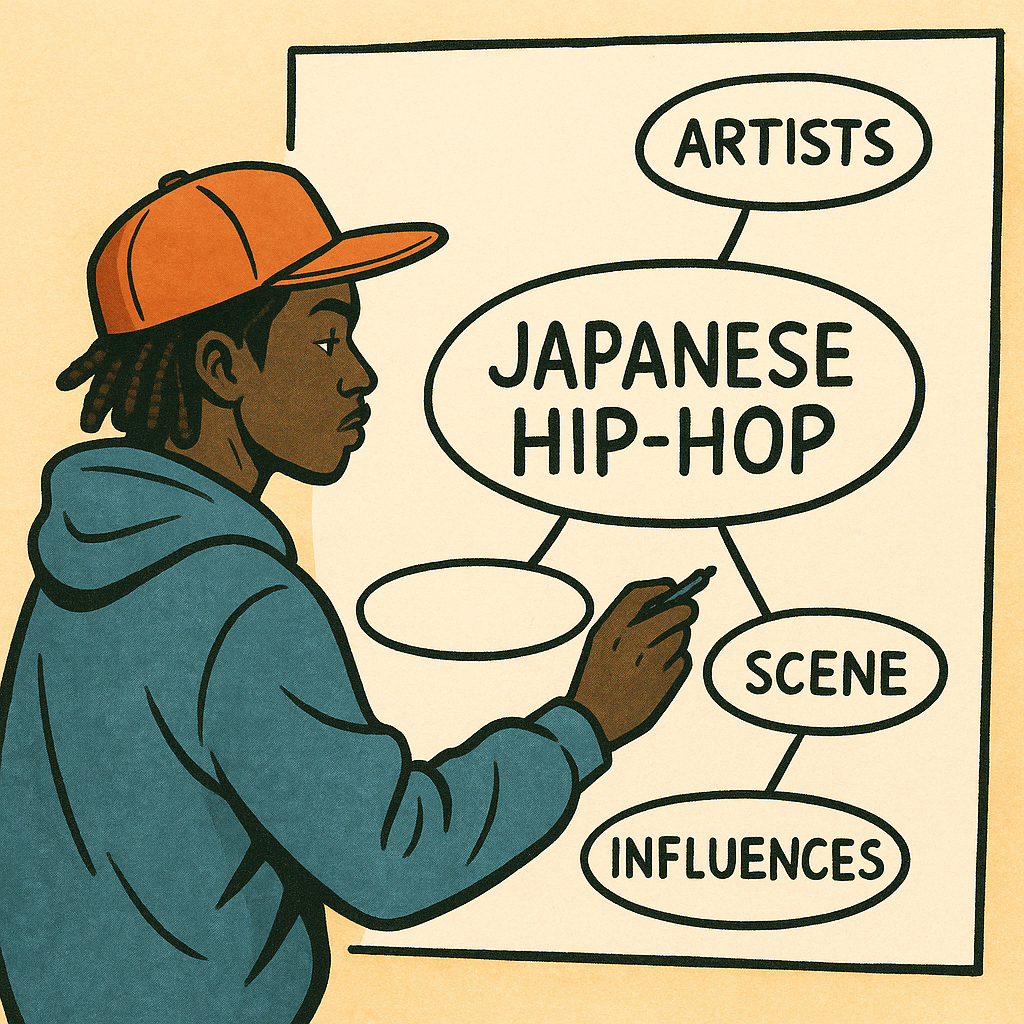

ヒップホップシーンの複雑なつながり

日本のヒップホップシーンは、長い歴史の中でさまざまなアーティストやグループが登場し、影響を与え合っています。そのため、シーンの全体像を把握するためには「ヒップホップ相関図」が非常に重要な役割を果たします。この相関図は、各アーティストや団体、レーベルのつながりや影響関係を視覚的に示すものです。特に、互いにコラボレーションを重ねたり、影響を受けたりしたグループ間の繋がりを理解することで、シーンの動向や進化を追いやすくなります。

相関図が示すアーティスト間の関係性

日本のヒップホップでは、特定のアーティストが新たなムーブメントを作り出し、それが次のアーティストへと受け継がれていくことがよくあります。例えば、人気ラッパー同士のコラボレーションや、レーベル間の協力などがその好例です。相関図は、こうしたアーティスト同士の関係を一目で理解できるようにし、シーンの歴史的な変遷を辿るために欠かせないものと言われています。例えば、初期の「ライムスター」や「KREVA」といったアーティストが、後の「ZEEBRA」や「AK-69」といった存在へどのように影響を与えたのかが視覚的に示されます。

文化的な交流と発展

相関図を通じて、音楽だけでなく、ヒップホップ文化の他の側面も把握することができます。ダンスやファッション、グラフィティなどの要素が、どういったアーティストの影響を受け、また与えたのかを視覚的に追いかけることができます。これにより、ヒップホップが単なる音楽のジャンルではなく、より広範な文化的な影響力を持っていることが理解できるのです。

シーンの未来を予測する手がかり

日本のヒップホップシーンが進化する中で、相関図はシーンの未来を予測するためにも役立ちます。現在の人気アーティストがどのような新しい流れを作り出し、それがどのように他のアーティストに波及していくのかを相関図から読み取ることができます。特に、音楽のスタイルやテーマ性、使用される言葉などがどのように変化してきたのかを視覚的に追えるため、次に流行るであろうアーティストやトレンドを予測する際にも有効です。

#ヒップホップシーン #日本のヒップホップ #ヒップホップ相関図 #日本のラップ #文化的影響

主要アーティストとその影響

日本のヒップホップシーンを牽引したアーティストたち

日本のヒップホップは、さまざまなアーティストによって形作られてきました。その中でも、特に影響力を持つアーティストたちはシーンの発展に大きな役割を果たしています。代表的なアーティストには、ZEEBRAやKREVA、RHYMESTERなどが挙げられます。これらのアーティストは、独自のスタイルとメッセージで日本のヒップホップシーンをリードし、多くの若手アーティストに影響を与えてきました。

ZEEBRAの影響力

ZEEBRAは、日本のヒップホップシーンを国際的に認知させた立役者の一人です。彼のリリックやラップスタイルは、ストリート文化だけでなく、社会的なメッセージを込めた内容が特徴です。ZEEBRAが登場することで、ラップは単なる音楽だけではなく、社会的なメッセージを発信する手段として認識されるようになりました。彼の影響を受けた多くのアーティストが、社会問題に対して意見を表明し始めました。

KREVAの革新性

KREVAは、ヒップホップの枠にとどまらず、ポップスやロックとの融合を試みたアーティストです。彼は、メロディアスなラップとリリックの深さで人気を博し、ラップの可能性を広げました。KREVAの音楽スタイルは、ヒップホップの枠を超えて幅広い層に受け入れられ、次世代のラッパーにも大きな影響を与えました。彼の楽曲は、音楽的な革新とともに、アーティストとしての表現力を深める手助けとなっています。

RHYMESTERとその社会的役割

RHYMESTERは、日本のヒップホップシーンで最も重要なグループの一つとして知られています。彼らは、リリックに社会的なメッセージを多く盛り込み、ヒップホップを通じて政治的な意識を喚起しました。RHYMESTERの音楽は、単にエンターテインメントとしての役割を超え、リスナーに深い考察を促すような内容です。これにより、彼らは日本のヒップホップのレジェンドとなり、多くの後進アーティストに影響を与えました。

現代アーティストへの影響

これらの先駆者たちの影響を受けた現代のアーティストたちは、さらに多様なスタイルを取り入れ、進化を遂げています。例えば、インディーズシーンでは、音楽だけでなく映像作品やアートとしての表現が増えています。こうした革新は、ZEEBRAやKREVA、RHYMESTERといった先駆者たちが築いた基盤の上に成り立っており、ヒップホップが今後ますます多様化していく可能性を示唆しています。

#ヒップホップアーティスト #日本のヒップホップ #ZEEBRA #KREVA #RHYMESTER

日本のヒップホップ文化を支えるレーベルと団体

日本のヒップホップ文化におけるレーベルの役割

日本のヒップホップシーンにおいて、レーベルは非常に重要な役割を果たしています。ヒップホップアーティストが活動するための拠点を提供し、音楽の制作からプロモーション、販売に至るまで、アーティストを支える存在です。特に、レーベルはアーティストに独自のスタイルを確立させるための支援を行い、彼らの音楽を広めるために重要なマーケティング活動を行っています。たとえば、ビート・パラダイスやフライング・ロータスなどは、日本国内外で高い評価を受けており、多くのアーティストが彼らの支援を受けてシーンに登場しました。

主要なレーベルとその影響力

日本のヒップホップシーンで最も有名なレーベルの一つが、キングレコードです。このレーベルは、ZEEBRAやKREVAなど、数多くのヒップホップアーティストを輩出しています。キングレコードは、音楽業界における影響力を持ちながらも、ヒップホップの文化を保護し、支援する役割を果たしてきました。また、ユニバーサルミュージックやソニー・ミュージックといった大手レーベルも日本のヒップホップシーンに多大な影響を与えており、これらのレーベルはグローバルに活躍するアーティストを育成しています。

ヒップホップ文化を支える団体

レーベルと並んで、ヒップホップ文化を支える団体の存在も欠かせません。日本には、ヒップホップのイベントやコンテスト、バトルなどを主催する団体があります。例えば、日本ヒップホップ協会(JHH)やB-Boy Parkは、ダンスやラップのバトルイベントを通じて、ヒップホップ文化の普及を目指して活動しています。これらの団体は、アーティスト同士が交流し、スキルを競い合う場を提供することによって、シーンを活性化させています。

ヒップホップ団体のコミュニティへの貢献

ヒップホップ団体の活動は、音楽だけでなく、コミュニティや若者の育成にも貢献しています。例えば、サウンド・ミュージックが主催するワークショップや、アーティストの講演会は、若手アーティストにとって非常に貴重な学びの場となっています。こうした活動は、日本のヒップホップシーンをより多様化させ、次世代のアーティストが自分のスタイルを見つけるためのサポートを提供しています。

#ヒップホップレーベル #日本のヒップホップ #音楽レーベル #ヒップホップ文化 #アーティスト育成

ヒップホップ相関図を通じて見る日本の音楽シーン

ヒップホップ相関図とは?

ヒップホップ相関図は、アーティストやレーベル、イベントなどがどのように絡み合い、日本の音楽シーンを形成しているのかを視覚的に示す重要なツールです。この相関図を通じて、ヒップホップカルチャーがどのように発展し、進化してきたかを理解することができます。日本のヒップホップは、特定のアーティストやグループが影響を与えるだけでなく、複数のレーベルやファンコミュニティが密接に関わり合っている点が特徴です。

日本のヒップホップシーンの成り立ちと進化

日本におけるヒップホップは、1980年代後半から90年代初頭にかけて、アメリカの文化を取り入れながら形成されました。その後、独自のスタイルとサウンドを持つアーティストたちが登場し、シーンは急速に拡大しました。ZEEBRAやKREVAなどがヒップホップを主流音楽の一部として確立し、日本国内で確固たる地位を築きました。相関図を使うことで、これらのアーティストとその影響範囲、または共同で活動したレーベルやプロデューサーとのつながりを一目で把握することができます。

ヒップホップ相関図が示す音楽シーンの多様性

日本のヒップホップシーンの相関図は、シーンの多様性と個性を反映しています。例えば、ラッパーとDJだけでなく、ダンサーやプロデューサーなど、さまざまなジャンルのアーティストが相互に影響を与えながら活動しています。また、相関図を見ていくと、オルタナティブヒップホップと商業的ヒップホップの違いや、アンダーグラウンドシーンとメインストリームシーンの間にある明確な境界線が浮き彫りになります。こうしたつながりを理解することで、各アーティストがどのように自身のスタイルを築き上げたのか、またどのように日本全体にヒップホップ文化が広がったのかを学ぶことができます。

ヒップホップ相関図の活用法

ヒップホップ相関図を活用することで、リスナーや新たにヒップホップを学ぼうとしている人々にとっては、シーンの全体像を把握しやすくなります。シーンの流れや、音楽の進化を理解するために、この図は非常に役立つものとなります。また、若いアーティストにとっては、どのようなネットワークに所属すれば成功への道が開けるのか、どのレーベルが自分のスタイルにマッチしているかを知る手助けにもなります。

#ヒップホップ相関図 #日本のヒップホップ #音楽シーン #日本ヒップホップ文化 #ヒップホップアーティスト

の全貌を徹底解説-300x169.png)