hiphopビートの作り方とは?初心者が知っておきたい基礎知識

ビートメイキングって何?ラップとの関係性

「hiphopビートを作るって、つまりどういうこと?」と疑問に思う方も多いかもしれません。ビートメイキングとは、ラップや歌の土台となる音のリズム・構成・雰囲気を作る工程のこと。hiphopにおいては、ラッパーの言葉やメッセージを引き立てる“舞台”のような役割を担っているとも言われています。

興味深いのは、hiphopのビートに「これが正解」といった明確な型がない点です。メロディが主役のものもあれば、ドラムとベースのリズムだけで勝負する無骨なスタイルもあります。つまり、ビートには作り手の個性がダイレクトに現れるのです。

また、ラップとの関係性においては、ビートのテンポやリズムが、リリック(歌詞)のノリやフローに大きな影響を与えると言われています。音と言葉が交差するポイントで、hiphopの魅力が生まれるとも言えるでしょう。

hiphopビートに欠かせない要素(ドラム・ベース・メロディなど)

hiphopビートは主にドラム・ベース・メロディ(またはSEやサンプル)の3つのパートで構成されることが多いとされています。

- ドラムパート(Kick・Snare・Hi-hat)

リズムの骨組みとなる部分。特にスネアの位置やキックの強さによって、ビート全体の「ノリ」が変わると言われています。 - ベース

体に響くような低音を担当するパートで、グルーヴ感を底から支える存在です。 - メロディ・サンプル・SE

曲全体の雰囲気や世界観を演出する要素。ピアノやシンセのコード進行、ボーカルチョップなどを活用するケースもあります。

初心者のうちは「この3つの役割をどう組み合わせるか?」を意識して、なるべくシンプルに作ってみるのがコツだとよく言われています(参照元:standwave)。

トラップやブームバップなどジャンルごとの特徴

hiphopにはいくつものサブジャンルが存在し、それぞれビートの構成やリズム感にも特徴があります。代表的なものをいくつかご紹介します。

- ブームバップ(Boom Bap)

90年代のニューヨークを象徴するスタイルで、ジャズやソウルのサンプリングと、重くて硬いスネアの音が特徴。人間的なグルーヴを感じるリズムが魅力と言われています。 - トラップ(Trap)

現代hiphopの主流。808ベースと高速ハイハット、空間を感じさせる構成が定番で、クラブ系のノリにもマッチしやすいです。 - ローファイ(Lo-fi)

落ち着いたチルサウンドが特徴のジャンルで、ノイズ感をあえて残したサンプルやゆったりしたテンポ感が人気です。

どのジャンルにも個性があるため、まずは自分が好きなビートのスタイルを真似してみることが、作曲スキルを磨く第一歩になるかもしれません。

ハッシュタグ:

#ビートメイキング初心者向け

#hiphopビートの基本構成

#ラップとビートの関係

#ジャンル別ビートの違い

#自宅で始めるビート作り

hiphopビート作りに必要な機材とソフト

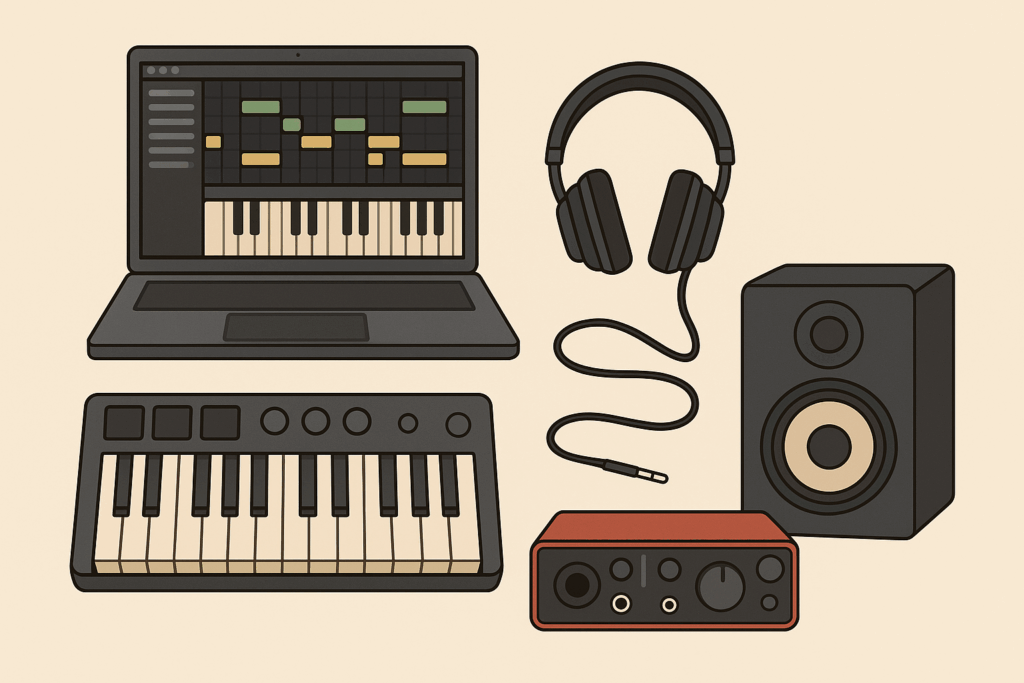

自宅で始められる最低限の機材(PC・オーディオインターフェース・MIDIキーボードなど)

hiphopビート作りを始めるとき、「何を準備すればいいのか分からない」と感じる方も多いと思います。でも安心してください。最初は高額な機材をそろえる必要はありません。自宅のPCと基本的なツールがあれば、十分にスタートできます。

主に必要とされるものは以下の通りです。

- パソコン(Windows / Mac)

DAWソフトが動く程度のスペックでOK。処理能力が高ければ、作業もスムーズです。 - オーディオインターフェース

音質にこだわる場合におすすめ。なくてもビート作りは可能ですが、ヘッドホンやスピーカーへの出力を安定させたい人向けです。 - MIDIキーボード

メロディやドラムパターンをリアルタイムで打ち込みたいときに便利。なくてもマウスで打ち込めます。

最初は「PCとヘッドホンだけ」でも十分始められる、という意見も多く見られます(引用元:standwave)。

初心者向けDAWソフトのおすすめ(FL Studio・Logic Pro・Abletonなど)

DAW(Digital Audio Workstation)は、ビート作成のための作曲ソフトです。初心者に人気のある代表的なDAWは次の通りです。

- FL Studio

直感的な操作と豊富なプリセット音源が魅力。多くのプロデューサーが使用していることでも知られています。 - Logic Pro

Mac専用ですが、Apple製ソフトとの親和性が高く、内蔵音源のクオリティも高めです。 - Ableton Live

ループ制作やライブ演奏にも向いていて、トラップやエレクトロ系のビートに強い印象があります。

最初の選び方としては「画面の見やすさ」「使いやすさ」「PCとの相性」で選ぶのがポイント。無料体験版を試して、自分に合ったソフトを見つけてみてください。

無料で使えるビート作成ツールやサンプル音源サイトも紹介

「いきなり有料ソフトはちょっと…」という方に向けて、無料で使える作曲ツールやサンプルサイトもあります。

- Soundtrap

ブラウザ上で使用できる無料のDAW。スマホでも作曲が可能で、初心者にも扱いやすい設計です。 - BandLab

無料で始められ、SNSのような感覚で他ユーザーとのコラボも楽しめます。 - Splice / Cymatics / LooperMan

高品質なサンプル素材を提供しているサイト。無料素材も多く、hiphopらしいビート作りに役立つ音がそろっています。

無料ツールや素材を活用しながら、自分らしいビートを作っていくことが、楽しさや上達にもつながっていくかもしれません。

ハッシュタグ:

#自宅ビートメイク環境

#初心者向け機材選び

#DAWソフトおすすめ

#無料サンプルサイト

#hiphopビート作成ツール

hiphopビートの作り方|基本のステップ5選

①参考曲を聴いてイメージを固める

まず最初にやるべきは、「どんなビートを作りたいか」をイメージすること。完全にゼロから作ろうとすると迷子になりやすいので、好きなアーティストの曲や、YouTubeで見つけた「Type Beat」などを参考にするのがおすすめです。

例えば、トラップ系ならメトロブーミン、ブームバップならDJプレミアなど、自分の好みに合うビートのテンポや構成を聴きながら、方向性をざっくり決めておくと後が楽になります。

②ドラムパターンを打ち込む(キック・スネア・ハイハット)

方向性が決まったら、まずはドラムから組み立てましょう。hiphopのビートはドラムが命とも言われており、特にキックとスネアの配置でグルーヴ感がガラッと変わります。

一般的には「スネアを2拍目と4拍目」に配置し、その合間にキックを打ち込んでいきます。ハイハットは8分音符や16分音符で刻むことが多く、変化をつけるためにロールやベロシティ調整も効果的です。

まずはシンプルなパターンから始め、少しずつ変化を加えてみましょう。テンポはBPM80〜90あたりが初心者には扱いやすいとされています。

③ベースラインを作る

次に、低音を担当するベースラインを加えます。ベースは「聴こえづらいけど、感じる音」。この存在感が薄いと、ビートに厚みや力強さが出にくくなります。

808ベース(トラップ系)やサブベースなどを使って、キックと連動するような形で打ち込むのがポイントです。あえてシンプルにすることで、ラップとの相性も良くなります。

④メロディやSEを加えて雰囲気を出す

ドラムとベースでビートの土台ができたら、次は空気感を作っていきます。メロディやSE(効果音)をうまく取り入れることで、曲全体の印象がガラッと変わります。

ピアノ・ギター・シンセ・ストリングスなどを使って、コード感や雰囲気をプラスしましょう。Lo-fiっぽくしたいなら、レコードノイズを重ねたり、あえてチューニングをずらしたサンプルを使うのもアリです。

⑤ミックスして音のバランスを整える

最後は、各トラックの音量や定位(パン)を調整する「ミックス作業」です。ここを丁寧に行うことで、聴きやすさや迫力が一気に変わってきます。

初心者の場合、まずは「キックがしっかり前に出るようにする」「ベースと被りすぎないようにEQを調整する」といった基本だけでも意識するとOKです。最初から完璧を目指さず、「自分の耳で聴いて気持ちいいか」を大切にしていきましょう。

ハッシュタグ:

#ビート作成ステップ

#ドラム打ち込みの基本

#ベースラインの作り方

#雰囲気づくりのメロディ

#初心者向けミックス術

hiphopビート作りのコツと注意点

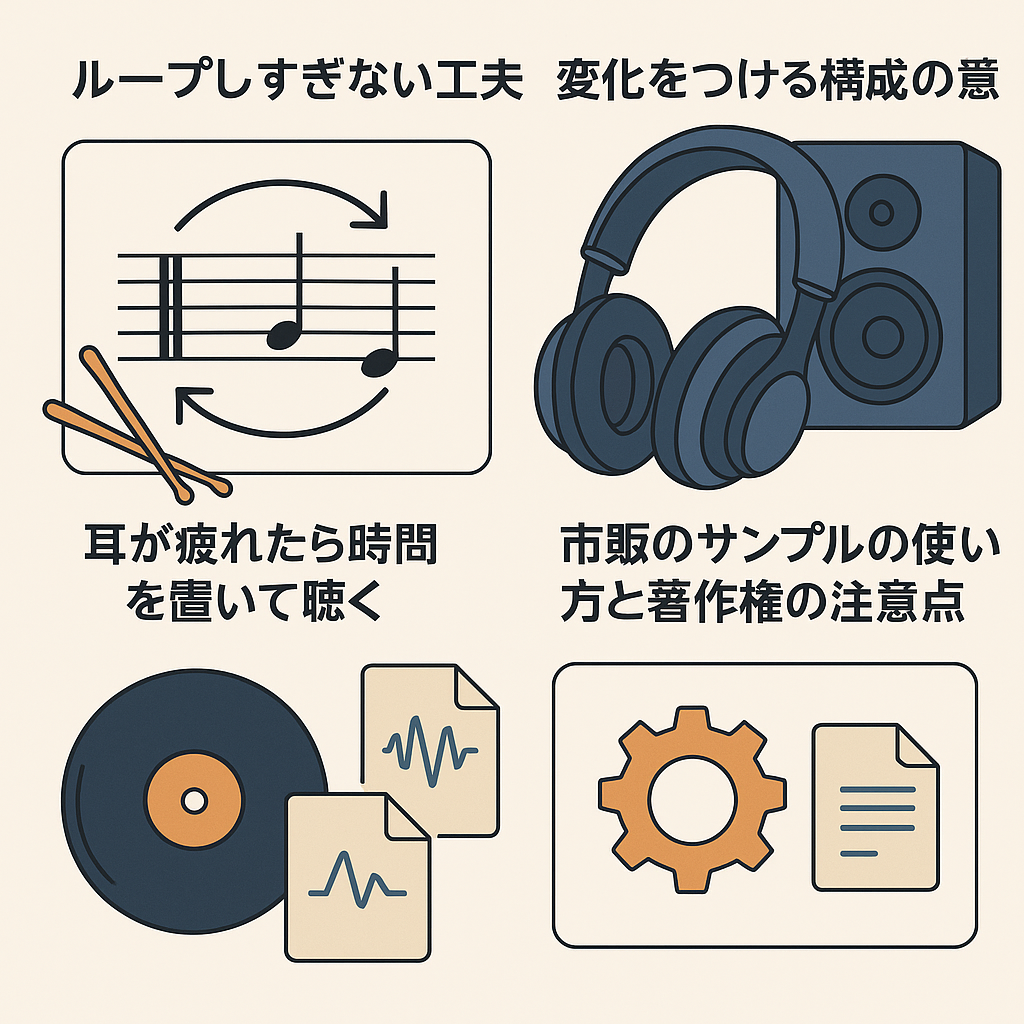

ループしすぎない工夫/変化をつける構成の意識

hiphopビートでは、ある程度の「繰り返し(ループ)」がベースになりますが、それだけだと単調に聴こえてしまうことがあります。特に、2〜4小節をただ繰り返すだけだと、聴き手にとって退屈に感じやすいんですね。

そこで意識したいのが「微妙な変化」を加えること。たとえば、8小節ごとにハイハットのパターンを変えるとか、スネアのタイミングをズラしてみるなど、ちょっとした変化でビート全体がグッと引き締まります。

また、イントロ・Aメロ・サビなどセクションごとにエレメント(音)を足したり引いたりするだけでも、飽きのこない構成になると言われています。

耳が疲れたら時間を置いて聴く/モニター環境も大切

ずっとビートを作っていると、「なんかよくわからなくなってきた…」という状態になることがあります。それは決して自分のセンスのせいではなく、耳が慣れすぎて客観的に判断できなくなっていることが原因だったりします。

そんなときは、少し作業を中断して、1時間後に再度聴いてみる。すると「この音、ちょっと大きすぎるな」とか、「思ったよりスカスカかも」と冷静に判断できるようになります。

また、モニター環境(ヘッドホンやスピーカー)も意外と大事です。100均のイヤホンより、ある程度フラットなモニターヘッドホンを使う方が、音のバランスが正確に掴みやすいとも言われています。

市販のサンプルの使い方と著作権の注意点

ビート作りにおいて、サンプル音源を活用するのは非常に有効です。実際、プロのビートメイカーでもSpliceやCymaticsなどの音源を利用している人は多いです。

ただし、商用利用の際はライセンスや著作権の条件を必ず確認しましょう。無料で使えるサンプルでも、クレジット表記が必要だったり、販売用途での使用が制限されている場合があります。

逆に、ループ素材をそのまま貼り付けるだけでは“自分のビート”とは言いづらいことも。ピッチやテンポを変えたり、エフェクトを加えるなどして、自分なりのアレンジを加えることで、オリジナリティと著作権対策の両立ができます。

ハッシュタグ:

#ループから脱却する工夫

#耳をリセットする習慣

#モニター環境の重要性

#サンプル使用時の注意

#著作権とアレンジのコツ

hiphopビートをもっと上達させるには?

YouTubeやBeatStarsなどでプロの作品を研究する

ビートを作れるようになってくると、「もっとかっこよくしたい」「プロみたいな音に近づけたい」と思うようになりますよね。そんなときに大事なのが、良いビートを聴いて、学ぶことです。

YouTubeでは「◯◯ Type Beat」と検索するだけで、トレンドのスタイルや構成が学べます。また、BeatStarsのようなプラットフォームでは、世界中のビートメイカーが投稿した作品を試聴できるので、クオリティやジャンルの幅を体感できます。

「この構成いいな」「この音使いマネしたい」と思ったら、まずは耳コピして再現してみるのも、立派な練習法のひとつです。

他のビートメイカーとのコラボやSNSでの公開

自分ひとりで黙々と作るのも楽しいですが、他人の感性と混ざり合うことで得られる刺激は想像以上に大きいものです。

X(旧Twitter)やInstagram、SoundCloudなどで自作のビートをシェアすることで、同じ趣味を持つ仲間とつながることができます。また、ラッパーやシンガーとのコラボ依頼が来る可能性もあるかもしれません。

「完璧じゃないと公開できない」と思いがちですが、アウトプットしながらフィードバックをもらうのが成長の近道とも言われています。

自分のスタイルを見つけて継続的にアウトプットする

最終的にビートメイクを楽しみ続けるためには、「自分らしさ」を見つけることが重要です。好きなジャンル・音の質感・構成のクセなど、自分が「これだ」と思えるスタイルを探すプロセスこそが、成長の鍵になります。

そして、何よりも大切なのは継続すること。毎日じゃなくても構いません。週1回でも「音に触れる時間」をつくることで、耳と感覚がどんどん鍛えられていきます。

楽しむことを忘れず、少しずつ「自分にしか作れないビート」に近づいていけたら最高ですよね。

ハッシュタグ:

#プロのビートを研究

#SNSでの発信とコラボ

#自分の音を見つける

#継続が上達のカギ

#hiphopビート練習法